|

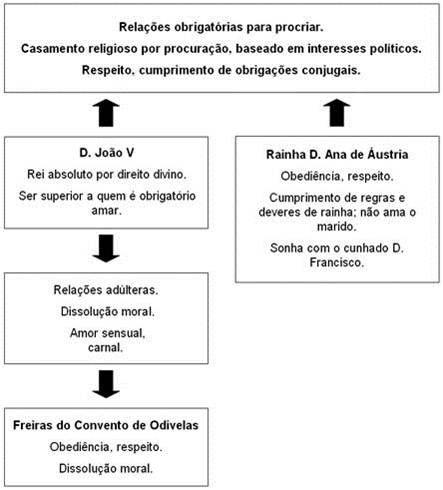

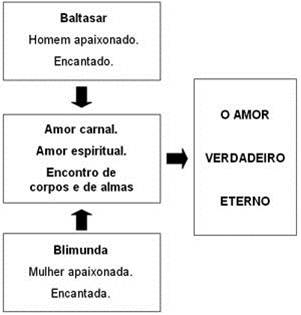

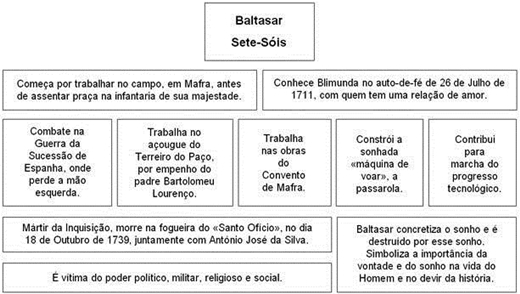

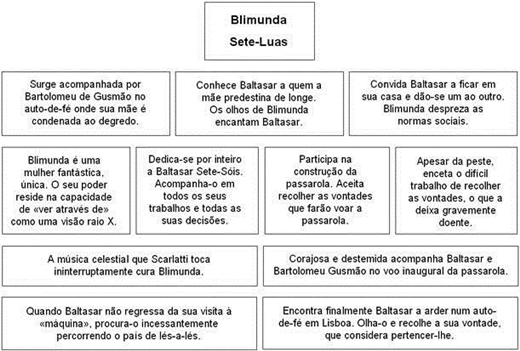

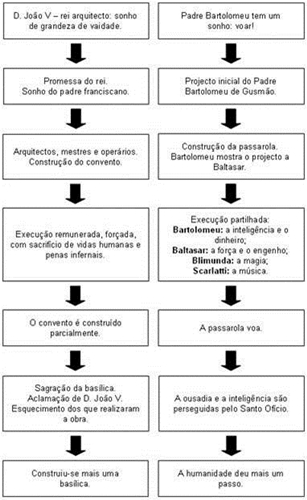

Personagens No Memorial do Convento existem personagens históricas (como D. João V, D. Ana Maria Joseha, Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão e Domenico Scarlatti) e pe rsonagens fictícias (Baltasar Mateus e Blimunda de Jesus). D. João V D. João V é rei de Portugal de 1706 a 1750. De carácter vaidoso, magnificente e megalómano pretende deixar uma obra que ateste a grandeza da sua riqueza e do seu poder – Convento de Mafra -, ainda que para tal se tenha que sacrificar o povo (sacrificou todos os homens válidos e a riqueza do país). Este é construído sob o pretexto de que cumpre uma promessa feita (se no espaço de um ano a sua mulher lhe desse um filho varão este construiria o convento). É um “marido leviano”, cuja relação com a rainha se rege, essencialmente, pelo cumprimento de “deveres reais e conjugais”. Dado aos prazeres da carne e a destemperos vários (teve muitos bastardos e a sua amante favorita era a Madre Pauta do Convento de Odivelas). A caracterização do rei é feita predominantemente através da descrição das suas acções e dos seus pensamentos – de modo indirecto. Durante algum tempo apoiou o projecto do Padre Bartolomeu Gusmão (a “passarola”). D. Ana Maria Josefa De origem austríaca, a rainha, surge como uma pobre mulher cuja única missão é dar herdeiros ao rei para glória do reino e alegria de todos, vive um casamento baseado na aparência, na sexualidade reprimida e no falso código ético, moral e religioso. A rainha representa a mulher que só pelo sonho se liberta da sua condição aristocrática para assumir a sua feminilidade, sentindo uma atracção incestuosa pelo cunhado D. Francisco. É símbolo do papel da mulher da época: submissa, simples procriadora, objecto da vontade masculina. Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão O padre Bartolomeu, tem por alcunha “O Voador”, vive com a obsessão de “elevar-se um dia no ar, onde até agora só subiram Cristo, a Virgem e alguns santos eleitos", daí o seu projecto da “passarola”, apoiado por el-rei D. João V, que mostra-se muito empenhado no progresso do seu invento. Mantém laços de profunda amizade com Baltasar e Blimunda, que formam o trio que vai pôr em prática o sonho de voar, e com quem, segundo as suas palavras, formam “uma trindade terrestre, o pai, o filho e o espírito Santo (XVI)”. Assim, o trabalho físico e artesanal, de Baltasar, liga-se à capacidade mágica de Blimunda e aos conhecimentos científicos do padre. Acaba por ter de se refugiar em Toledo (Espanha) devido à perseguição da Inquisição, que o acusa de bruxaria, por isso deixa o seu sonho/projecto nas mãos de Baltasar. A sua obsessão de voar domina-o de tal forma, que ele não se inibe de integrar no seu projecto um casal não abençoado pela Igreja e de aceitar e usufruir das capacidades heréticas de Blimunda (“bruxaria”), que farão a passarola voar. A passarola, símbolo da concretização do sonho de um visionário, funciona de uma forma antagónica ao longo da narrativa: é ela que une Baltasar, Blimunda e o padre Bartolomeu, mas também é ela que vai acabar por separá-los. A sua caracterização é feita predominantemente de forma indirecta. Domenico Scarlatti É um músico italiano, que veio para Portugal como professor do irmão de D. João V, o infante D. António, passando depois a ser professor da infanta D. Maria Bárbara. É um homem de completa figura, rosto comprido, boca larga e firme, olhos afastados (XVI). Scarlatti é cúmplice silencioso do projecto da passarola ("Saiu o músico a visitar o convento e viu Blimunda, disfarçou um, o outro disfarçou, que em Mafra não haveria morador que não estranhasse, e (...) fizesse logo seus juízos muito duvidosos"). Na história, a sua música tem poderes curativos que libertaram Blimunda da sua estranha doença, permitindo-lhe cumprir a sua tarefa de recolher as “vontades” ("Durante uma semana (...) o músico foi tocar duas, três horas, até que Blimunda teve forças para levantar-se, sentava-se ao pé do Cravo, pálida ainda, rodeada de música como se mergulhasse num profundo mar, (...) Depois, a saúde voltou depressa" ). É, ainda, Scarlatti que dá a notícia a Baltasar e Blimunda da morte do padre Bartolomeu. A música do cravo de Scarlatti simboliza o ultrapassar, por parte do homem, de uma materialidade excessiva, e o atingir da plenitude da vida. Blimunda de Jesus Blimunda de Jesus (19 anos) é "baptizada" de Sete-Luas pelo padre Bartolomeu de Gusmão ("Tu és Sete-Sóis porque vês às claras, (...) Blimunda, que até aí só se chamava, como sua mãe, de Jesus, ficou sendo Sete-Luas, e bem baptizada estava, que o baptismo foi de padre, não alcunha de qualquer um" ). Conhece Baltasar quando assiste ao auto-de-fé de sua mãe, acusada de feitiçaria. Rapidamente os dois se apaixonam, e este amor puro e verdadeiro foge às normas da época. Blimunda tem um dom: vê o interior das pessoas, herdou da mãe um "outro saber" e integra-se no projecto da passarola, porque, para o engenho voar, era preciso "prender" vontades, coisa que só Blimunda, com o seu poder mágico, era capaz de fazer. Blimunda é, simultaneamente, uma personagem que releva o domínio do maravilhoso, pelo dom que tem de ver "o interior" das pessoas (poder que nunca exerce sobre Baltasar - "Nunca te olharei por dentro"-, porque segundo ela, amar alguém é aceitá-lo sem reservas). É Blimunda e Baltasar que guardam a passarola enquanto o padre Bartolomeu foge para Espanha. Após uma aventura voadora, a “passarola” ficou danificada e estes remendaram-na, compuseram-na e limparam-na. Após o desaparecimento de Baltasar, Blimunda procurou-o durante 9 anos, infeliz de saudade, até que na sua sétima passagem por Lisboa, encontrou-o entre os crucificados da Inquisição, a arder numa das fogueiras, e, graças aos seus poderes, impediu que a sua vontade (alma) subisse às estrelas, guardando-a como se fosse sua. Simbolicamente, o nome da personagem acaba por funcionar como uma espécie de reverso do de Baltasar. Para além da presença do sete, Sol e Lua completam-se: são a luz e a sombra que compõem o dia - Baltasar e Blimunda são, pelo amor que os une, um só. A relação entre os dois é também perturbadora, porque não existe casamento oficial. Como outras personagens femininas de Saramago, também Blimunda tem uma grande firmeza interior, uma forma de oferecer-se em silêncio e de aceitar a vida e os seus desígnios sem orgulho nem submissão, com a naturalidade de quem sabe onde está e para quê. Baltasar Mateus Baltasar Mateus, de alcunha Sete-Sóis, deixa o exército depois de ter ficado maneta em combate contra os espanhóis. Antes de partir para a guerra era um camponês analfabeto. Conhece Blimunda em Lisboa, com 26 anos, e com ela partilha a vida e os sonhos. De ex-soldado passa a açougueiro num matadouro em Lisboa e, posteriormente, integra a legião de operários das obras do convento. A sua tarefa máxima vai ser a construção da passarola, idealizada pelo padre Bartolomeu de Gusmão, passando a ser o garante da continuidade do projecto, quando o padre Bartolomeu desaparece em Espanha. Baltasar acaba por se constituir como a personagem principal do romance, sendo quase "divinizado" pela construção da passarola: "maneta é Deus, e fez o universo. (...) Se Deus é maneta e fez o universo, este homem sem mão pode atar a vela e o arame que hão-de voar. " - diz o padre Bartolomeu a propósito do seu companheiro de sonhos. Após a morte do padre, Baltasar ocupa-se da passarola e, um dia, num descuido, desaparece com ela nos céus. Só é reencontrado, nove anos depois, em Lisboa, a ser queimado no último auto-de-fé realizado em Portugal. O simbolismo desta personagem é evidente, a começar pelo seu nome: sete é um número mágico, aponta para uma totalidade (sete dias da criação do mundo, sete dias da semana, sete cores do arco-íris, sete pecados mortais, sete virtudes); o Sol é o símbolo da vida, da força, do poder do conhecimento, daí que a morte de Baltasar no fogo da Inquisição signifique, também, o regresso às trevas, a negação do progresso. Baltasar transcende, então, a imagem do povo oprimido e espezinhado, sendo o seu percurso marcado por uma aura de magia, presente na relação amorosa com Blimunda, na afinidade de "saberes" com o padre Bartolomeu e no trabalho de construção da passarola. Baltasar é um homem simples, elementar, fiel, terno e maneta, que confina a capacidade de surpresa com a resignação típica das pessoas humildes de coração e de condição. Aceita a vida que lhe foi dado viver e a mulher que o destino lhe ofereceu, sem assombro nem protestos; acata as suas circunstâncias e não tem medo nem do trabalho nem da morte. Não é um herói nem um anti-herói, é simplesmente um homem. Narrador O narrador garante uma contínua cumplicidade com a personagem e permite a implicação deste na narrativa: «…que importância hão-de ter os sonhos que por trás das suas pálpebras se estão sonhando, a nós o que nos interessa é o trémulo pensamento que ainda se agita em D. Maria Ana…» O narrador reflecte sobre o processo de escrita, desmistificando assim o seu papel: «São comparações inventadas por quem escreve para quem andou na guerra, não as inventou Baltasar…» O controlo da narrativa por parte do narrador é ainda verificável nos comentários valorativos ou depreciativos, nos juízos de valor e no tom moralístico que perpassa em: . Provérbios ou profecias: «…a pobre não emprestes, a rico não devas, a frade não prometas…» . Advertências ao leitor: «…isto se devendo ler com muita atenção para que não escape ao entendimento.» O tom irónico ou sarcástico permite parodiar o passado histórico e o humor põe em evidência a discordância do narrador perante os factos evocados, concedendo ao leitor o espaço de julgamento inteligente, porque confia na sua perspicácia: «…está o Rossio cheio de povo, duas vezes em festa por ser domingo e haver auto-de-fé…» O discurso do narrador é também anti-épico, quando rebaixa heróis que a História glorifica e nos apresenta como heróis gente anónima em que se incluem personagens com defeitos físicos, como Baltasar, ou homens andrajosos, como os operários da construção do Convento de Mafra: «…termos consentido que viesse à história quanto há de belfos e tartamudos, de coxos e prognatas, de zambros e epilépticos, de orelhudos e parvos…» No memorial do convento, o narrador adopta muitas posições em relação à história, o que não podemos afirmar que só existe um tipo de narrador. Em seguida estão alguns exemplos textuais e o respectivo comentário relativamente ao narrador: Exemplo1 «São pensamentos confusos que isto diriam se pudessem ser postos por ordem, aparados de excrescências, nem vale a pena perguntar, Em que estás a pensar, Sete-Sóis, porque ele responderia, julgando dizer a verdade, Em nada, e contudo já pensou tudo isto,» Observando este excerto, verifica-se que o narrador é sem dúvida um narrador não participante – heterodiegético – e omnisciente, que conhece os pensamentos da personagem e que sabe inclusive a resposta que esta lhe daria se a interrogasse num diálogo imaginado. Exemplo2 «Já lá vai pelo mar fora o Padre Bartolomeu Lourenço, e nós que iremos fazer agora, sem a próxima esperança do céu, pois vamos às touradas que é bem bom divertimento» O pronome pessoal primeira pessoa e as formas verbais «iremos» e «vamos» induzem um narrador misturado com a multidão, ou seja, um narrador que também é personagem – narrador homodiegético – e que perdendo por instantes a sua faculdade omnisciente, a mais comum em toda a narração, – vai observando objectivamente o ambiente que o cerca, transformando-se num narrador observador. Exemplo 3 «João Elvas só vê cavalos, gente e viaturas, não sabe quem está dentro ou quem vai fora, mas a nós não nos custa nada imaginar que ao lado dele se foi sentar um fidalgo caridoso e amigo de bem-fazer, que os há, e como esse fidalgo é daqueles que tudo sabem de corte e cargos, ouçamo-lo com atenção,» Encontramos um narratário aparelhado com o narrador no imaginar e no acto de ouvir. Exemplo 4 «El-rei foi a Mafra escolher o sítio onde há-de ser o convento. Ficará neste alto a que chamam de Vela, daqui se vê o mar, correm águas abundantes e dulcíssimas para o futuro pomar e horta que não hão-de os franciscanos de cá ser de menos que os cistercienses de Alcobaça em primores de cultivo, a S. Francisco de Assis lhe bastaria um ermo, mas esse era santo e está morto» Aqui temos a conjugação de narrador heterodiegético e de um narrador participante, sendo que esta “mistura” é feita sem transição, sem qualquer indicador de mudança. Neste excerto, na primeira frase temos um discurso da terceira pessoa, enquanto na segunda frase a presença dos deícticos – este, daqui e cá – induzem um narrador não só presente como opinando, ou seja, cujo ponto de vista é interno. De uma forma geral o narrador conhece tudo – o passado, o presente e até o futuro das personagens, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Muitas vezes este conhecimento leva a que, sem transição, se passe de um discurso de terceira pessoa para um discurso de primeira pessoa que representa já o pensamento da personagem. Exemplo 5 «Dentro do casarão esvoaçavam pardais, tinham entrado por um buraco do telhado (…) o pardal é uma ave da terra e do terriço, do estrume e da seara, e quando morto se percebe que não poderia voar alto, tão frágil de asas, tão mesquinho de ossos, veja-se o fortíssimo arcaboiço da concha que me há-de levar, com o tempo enferrujaram os ferros, mau sinal, não parece que Baltasar aqui tenha vindo como lhe recomendei tanto» Da narração do narrador passa-se, sem solução de continuidade (sem pontuação, sem verbos que a expliquem), para o monólogo do Padre Bartolomeu de Gusmão. Genericamente falando, estamos diante de um narrador omnisciente que, com frequência, não se coíbe de fazer juízos de valor e dar opiniões, seja de forma directa, seja de forma indirecta. Mas para além do narrador principal há outros narradores secundários – homodiegéticos. . Manuel Milho que durante a ida a Pêro Pinheiro, noite após noite, vai contando parte de uma história aos companheiros. . João Elvas que para entreter a noite, enquanto estão abrigados no telheiro, conta a Baltasar uma série de crimes horrendos para os quais não se havia encontrado culpado. . Mas sobretudo um certo fidalgo – figura indefinida, quase um pretexto para tornar verosímil a descrição dos interiores faustosos e das celebrações aquando do casamento real, numa fase da narração em que o pólo narrativo era um velho mendigo, João Elvas. Caracterização do espaço Físico Evocação de dois espaços principais determinantes no desenrolar da acção: Mafra e Lisboa. Mafra: passa da vila velha e do antigo castelo nas proximidades da Igreja de Santo André para a vila nova em cujas imediações se vai construir o convento. A vila nova cria-se justamente por causa da construção do convento. Lisboa: descrevem-se vários espaços dos quais se destacam o Terreiro do Paço, o Rossio e S. Sebastião da Pedreira: . Terreiro do Paço: local onde primeiramente trabalha Baltasar na sua chegada a Lisboa, descrição pormenorizada e sugestiva da procissão do Corpo de Deus, em Junho. É um espaço fulgurante de vida, com grande importância no contexto da sociedade lisboeta da época. . Rossio: surge no início da obra, relacionado com o auto-de-fé que aí se realiza. A reconstituição do auto-de-fé é fidedigna, a cerimónia tinha por base as sentenças proferidas pelo Tribunal do Santo Ofício e nela figuravam não só reconciliados, mas também relaxados, aqueles que eram entregues à justiça secular para a execução da pena de morte. O dia da publicação do auto era festivo, segundo se pode constatar das defesas efectuadas. A procissão propriamente dita saía na manhã de domingo da sede do Santo Ofício e percorria a cidade de Lisboa antes de chegar ao local da leitura das sentenças, numa das praças centrais. À frente seguiam os frades de S. Domingos com o pendão da Inquisição. Atrás destes os penitentes por ordem de gravidade das culpas, cada um ladeado por dois guardas. Depois, os condenados à morte, acompanhados por frades, seguidos das estátuas dos que iam ser queimados em efígie. Finalmente os altos dignitários da Inquisição, precedendo o Inquisidor-Geral. A sorte dos réus vinha estampada nos sambenitos (hábito em forma de saco, de baeta amarela e vermelha que se vestia aos penitentes dos autos-de-fé) para que a compacta multidão que se aglomerava soubesse o destino dos condenados. . S. Sebastião da Pedreira: local mágico ao qual só acedem o padre, Bartolomeu Lourenço, o Voador, Baltasar e Blimunda. É lá que se encontra a máquina voadora que está a ser construída em simultâneo com o Convento de Mafra. A passarola insere-se na narrativa como um mito, do qual o homem depende para viver, mito proibido mas que se evidenciará e se deixará ver pelo voo espectacular que se realizará, mostrando que ao homem nada é impossível e que a vida é uma grande aventura. S. Sebastião da Pedreira era, àquele tempo, um espaço rural, onde não faltavam fontes, terras de olival, burros, noras, e onde se situava a quinta abandonada. Ali irão as personagens, variadíssimas vezes e pelas razões mais diversas. Social O espaço social é construído através do relato de determinados momentos e do percurso de personagens que simbolizam um determinado grupo social. Destaca-se: 1.Procissão da Quaresma: a.Excessos praticados durante o Entrudo (satisfação dos prazeres carnais) e brincadeiras carnavalescas – as pessoas comiam e bebiam demasiado, davam “umbigadas pelas esquinas”, atiravam água à cara umas das outras, batiam nas mais desprevenidas, tocavam gaitas, espojavam-se nas ruas b.Penitência física e mortificação da alma após os “abusos” durante o Entrudo (é tempo de “mortificar a alma para que o corpo finja arrepender-se”) c.Descrição da procissão (os penitentes à cabeça, atrás dos frades, o bispo, as imagens nos andares, as ordens e as irmandades) d.Manifestações de fé que tocavam a histeria (as pessoas arrastam-se pelo chão, arranham-se, puxam os cabelos, esbofeteiam-se) enquanto o bispo faz sinais da cruz a um acólito balançam o incensório; os penitentes recorrem à autoflagelação. 2.Autos-de-fé a.O Rossio está novamente cheio de assistência; a população está duplamente em festa, porque é domingo e porque vai assistir a um auto-de-fé (passaram dois anos após o último evento deste tipo). b.O narrador revela a sua dificuldade em perceber se o povo gosta mais de autos-de-fé ou de touradas, evidenciando com esta afirmação a sua ironia crítica perante um povo que revela um gosto sanguinário e procura nas emoções fortes uma forma de preencher o vazio da sua existência. c.A assistência feminina, à janela, exibe as suas “toilettes”, preocupa-se com pormenores fúteis relativos à sua aparência (a segurança dos sinaizinhos no rosto, a borbulha encoberta), e aproveita a ocasião para se entregar a jogos de sedução com os pretendentes que se passeiam em baixo. d.A proximidade da morte dos condenados constitui o motivo do ambiente de festa; esta constatação suscita, mais uma vez, a crítica do narrador - na realidade, o facto de as pessoas saberem que alguns dos sentenciados iriam, em breve, arder nas fogueiras não as inibia de se refrescarem com água, limonada e talhadas de melancia e de se consolarem com tremoços, pinhões, tâmaras e queijadas; e.Sai a procissão - à frente os dominicanos; depois, os inquisidores f.Distinção entre os vários sentenciados, assim como o crucifixo de costas voltadas, para as mulheres que irão arder na fogueira; g.Menção dos nomes de alguns dos condenados (inclusivamente, o de Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Blimunda) h.Início da relação entre Baltasar e Blimunda i.Punição dos condenados pelo Santo Ofício - o povo dança em frente das fogueiras 3.Tourada (Terreiro do Paço) a.O espectáculo começa e o narrador enfatiza a forma como os touros são torturados, exibindo o sangue, as feridas, as "tripas“ ao público que, em exaltação, se liberta de inibições ("os homens em delírio apalpam as mulheres delirantes, e elas esfregam-se por eles sem disfarce”; b.Dois toiros saem do curro e investem contra bonecos de barro colocados na praça; de um saem coelhos que acabam por ser mortos pelos capinhas, de outro, pombas que acabam por ser apanhadas pela multidão; c.A ironia do narrador é ainda traduzida pela constatação de que, em Lisboa, as pessoas não estranham o cheiro a carne queimada, acrescentando ainda numa perspectiva crítica, que a morte dos judeus é positiva, pois os seus bens são deixados à Coroa; 4.Procissão do Corpo de Deus 1.Preparação da procissão: a.Descrição dos "preparos da festa” feita pelo narrador, que assume o olhar do povo (as colunas, as figuras, os medalhões, as ruas toldadas, os mastros enfeitados com seda e ouro, as janelas ornamentadas com cortinas e sanefas de damasco e franjas de ouro), que se sente maravilhado com a riqueza da decoração (uma reflexão do narrador leva-o a concluir que não se verificam muitos roubos durante a cerimónia, pois o povo teme os pretos que se encontram armados à porta das lojas e os quadrilheiros, que procederiam à prisão dos infractores) b.Referência do narrador às damas que aparecem às janelas, exibindo penteados, rivalizando com as vizinhas e gritando motes c.À noite, passam pessoas que tocam e dançam, improvisa-se uma tourada d.De madrugada, reúnem-se aqueles que irão formar as alas da procissão, devidamente fardados. 2. Realização da procissão; O evento começa logo de manhã cedo. DESCRIÇÃO DO APARATO: a.À frente, as bandeiras dos ofícios da Casa dos Vinte e Quatro, em primeiro lugar a dos carpinteiros em honra a S. José; atrás, a imagem de S. Jorge, os tambores, os trombeteiros, as irmandades, o estandarte do Santíssimo Sacramento, as comunidades (de S. Francisco, capuchinhos, carmelitas, dominicanos, entre outros) e o rei, atrás, segurando uma vara dourada, Cristo crucificado e cantores de hinos sacros. Outros espaços sociais são: . O trabalho no Convento – Mafra simboliza o espaço da servidão desumana a que D. João V sujeitou o seu povo (cerca de 40 mil trabalhadores). . A miséria do Alentejo – este espaço associa-se à fome e à miséria Acção e os seus planos A análise de Memorial do Convento permite constatar a existência de duas narrativas simultâneas: uma de carácter histórico – a construção do convento de Mafra – e outra ficcionada – a construção da passarola que engloba a história de amor entre Baltasar e Blimunda. A acção principal diz respeito à concretização do plano de D.João V – a edificação do convento. Mas nesta encaixam-se outras acções, constituindo diferentes linhas de acção que se articulam com a primeira. Linhas de acção presentes na obra: 1ª linha de acção: A do rei D.João V Abrange todas as personagens da família real e relaciona-se com a segunda linha de acção, uma vez que a promessa do rei é que vai possibilitar a construção do convento. Esta linha tem como espaço principal a corte e, depois, o convento, na altura da sua inauguração, no dia de aniversário do rei. 2ª linha de acção: A dos construtores do convento Esta é a linha principal da história, a par da quarta – a que respeita à construção da passarola. Esta segunda linha de acção vai ganhando relevo e une a primeira à terceira: se o convento é obra e promessa do rei, é ao sacrifício dos homens, aqui representados por Baltasar e Blimunda, que ela se deve. Glorificam-se aqui os homens que se sacrificam, passam por dificuldades, mas que também as vencem. 3ª linha de acção: A de Baltasar e Blimunda Nesta linha relata-se uma história de amor e o modo de vida do povo português. As duas personagens (Baltasar e Blimunda) são as construtoras da passarola; a figura masculina é também, depois, construtora do convento, constituindo-se paradigma da força que faz mover Portugal – a do povo. 4ª linha de acção: A de Bartolomeu Lourenço Esta relaciona-se com o sonho e o desejo de construir uma máquina voadora. Articula-se com a primeira e segunda linhas de acção, porque o padre é o mediador entre a corte e o povo. Também se enquadra na terceira linha, dado que a construção da passarola resulta da força das vontades que Blimunda tem de recolher para que a passarola voe e a força física necessária pela parte de Baltasar. Pela análise das sequências narrativas da obra, verifica-se a existência de um plano ficcional que se cruza com a História, uma vez que a construção da passarola, evento a que a História se refere, acaba por ser ficcionada quando se afirma que se moverá pela força das «vontades» que Blimunda recolhe. Visão crítica Tendo como pretexto a construção do convento de Mafra, Saramago, adoptando a perspectiva de um narrador distanciado do tempo da diegese, apresenta uma visão crítica da sociedade portuguesa da primeira metade do século XVIII. É neste sentido que Memorial do Convento transpõe a classificação de romance histórico, uma vez que não se trata de uma mera reconstituição de um acontecimento histórico, mas é antes um testemunho intemporal e universal do sofrimento de um povo sujeito à tirania de uma sociedade em que só a vontade de el-rei prevalecem o resto é nada (XXII). Logo desde o início do romance é visível o tom irónico e, até mesmo, sarcástico do narrador relativamente à hipotética esterilidade da rainha e à infidelidades do rei. Esta atitude irónica do narrador mantém-se ao longo da obra, denunciando o comportamento leviano do rei, a sua vaidade desmedida e as promessas megalómanas de que resulta o sofrimento extremo de homens que não fizeram filho nenhum à rainha e eles é que pagam o voto, que se lixam (XIX). O clero, que exerce o seu poder sobre o povo ignorante através da instauração de um regime repressivo entre os seus seguidores e que constantemente quebra o voto de castidade, também não escapa ao olhar crítico e sarcástico do narrador. A actuação da Inquisição que, à luz da fé cristã, manipula os mais fracos é de igual modo criticada ao longo do romance, nomeadamente, através da apresentação de diversos autos-de-fé e uma crítica às pessoas que dançam em volta das fogueiras onde se queimaram os condenados. Assim, é sobretudo as personagens de estatuto social privilegiado que são o alvo de maiores críticas por parte do narrador que denuncia as injustiças sociais, a omnipotência dos poderosos e a exploração do povo – evidenciada nas miseráveis condições de trabalho dos operários do convento de Mafra; ao mesmo tempo que denota empatia face aos mais desfavorecidos, cujo esforço elogia e enaltece. A crítica estende-se, ainda: à Justiça portuguesa que castiga os pobres e despenaliza os ricos, ao facto de se desprezar os artífices e os produtos nacionais em defesa dos estrangeiros, bem como ao adultério e à corrupção generalizados. Em suma, Memorial do Convento constitui acima de tudo uma reflexão crítica – ao problematizar temas perfeitamente adaptáveis à época contemporânea do autor – conducente a uma releitura do passado e à correcção da visão que se tem da História A simbologia Começando pelo nome das personagens principais, há que referir que em ambas (Baltasar Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas) é-nos transmitida uma ideia de união, de complementaridade e de perfeição, traduzidas pela simbologia do número sete. De acordo com a numerologia simbólica, podemos constatar, também, que ambos os nomes representam perfeição, totalidade e até magia, sugeridas pela extensão trissílaba (e aqui reside a simbologia do número três, revelador de uma ordem intelectual e espiritual traduzida na união do céu e da terra). Vários mutilados surgem na construção do convento («isto é uma terra de defeituosos, um marreco, um maneta, um zarolho»), onde se inclui obviamente Baltasar. Tal situação poderá levar à interpretação simbólica da luta desmedida na construção de algo, como realização de um sonho. Baltasar, após ter perdido a mão esquerda num episódio bélico, empreende outras lutas: na construção da passarola e na colaboração na edificação do convento de Mafra. Simbolicamente, a perda de parte do seu lado esquerdo significou a amputação da sua dimensão mais nefasta, mais masculina, mais passada; ganhou, assim, uma dimensão mais espiritual, marcada pela perseverança, força, luta e sentido de futuro que sairá reforçada na associação com Blimunda. A riqueza interior de Blimunda apresenta-se, simbolicamente, pela força do seu olhar, possuidor de um poder mágico. Metaforicamente, surgem as duas mil “vontades” necessárias para realizar o sonho do padre Bartolomeu. Trata-se de vontades humanas que, ao longo dos tempos, originaram o progresso do mundo com a invenção de “aparelhos voadores” e de todos os objectos concebidos pelo homem. Não será por acaso que essas vontades são metaforizadas pelas nuvens. Estas ocupam um lugar ascendente em relação à terra, um espaço intermédio relativamente ao céu. Também lhes está associada uma ideia de verticalidade. Por estes aspectos, as vontades (nuvens) estão carregadas de um carácter eufórico (positivo); contudo, de difícil acesso. Só uma personagem como Blimunda conseguiria interpenetrar neste mundo não material. Ainda no que concerne à simbologia dos números, o sete não aparece sé associado aos nomes de Baltasar e Blimunda, como também à data e à hora da sagração do convento, aos sete anos vividos em Portugal pelo músico Scarlatti, sete vezes que Blimunda passa por Lisboa à procura de Baltasar, às sete igrejas visitadas na Páscoa, aos sete bispos que baptizaram Maria Xavier Francisca comparados a sete sóis de ouro e prata nos degraus do altar-mor (“Sete bispos a baptizaram que eram como sete sóis de ouro e prata nos degraus do altar-mor”). O número nove surge também a simbolizar insistência e determinação quando Blimunda procura o homem amado durante nove anos. Este número encerra também simbolicamente a ideia de procura. O nove «simboliza o coroamento dos esforços, o concluir de uma criação e o recomeço», tal como aconteceu a Blimunda que, após os nove longos anos de busca, reencontra finalmente Baltasar; não um encontro físico, mas místico e completo («Naquele extremo arde um homem a quem falta a mão esquerda. (…) E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse, Vem. Desprendeu-se a vontade de Baltasar Sete-Sóis, mas não subiu par as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda»). Relações amorosas

A Utopia do Amor

Baltasar

Blimunda

Do sonho à concretização

O paralelismo simbólico dos episódios iniciais e finais

Outros Trabalhos Relacionados

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||