|

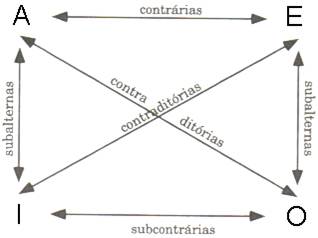

Definição de Lógica A lógica é a disciplina filosófica que estuda a distinção entre argumentos válidos e inválidos, tendo em conta um conjunto de regras já existentes. Um argumento é o modo de exteriorização do raciocínio, que é uma operação mental bastante complexa e consiste em relacionar juízos entre si, extraindo conclusões. Como já foi abordado no ano anterior, o juízo é uma operação mental pouco complexa que nos permite relacionar conceitos, estabelecendo relações de conveniência ou de não conveniência. A importância da lógica . Avaliar a validade dos argumentos que nos são apresentados; . Proporciona-nos meios que possibilitam a organização coerente dos pensamentos. . Permite-nos analisar diversos tipos de discurso, avaliando a sua validade formal. . Oferece-nos a capacidade de deliberar sobre todo o tipo de situações. A estrutura do argumento O argumento é constituído por três proposições: duas premissas e uma conclusão. Ex: Todos os alunos responsáveis são pontuais O João é um aluno responsável + O João é pontual O raciocínio relaciona proposições, que, por sua vez, relacionam conceitos. Deste modo, pode-se afirmar então o conceito é o elemento básico do discurso. Conceito . Ideia geral, mentalmente constituída a partir da comparação entre um conjunto de objectos com características semelhantes e um objecto que possua essas características; deste modo, temos de nos abstrair das características não comuns. Ex: Vejo um objecto com as seguintes características: pequeno; serve para ver as horas, vermelho. Comparando as características deste objecto, com as características de um conjunto de objectos com características semelhantes, pode-se dizer que esse objecto é um relógio. Para dizer isto, baseei-me no conceito que tenho de relógio, abstraindo-me das características não comuns desse objecto, em relação ao conjunto de objectos (neste caso, o facto do relógio ser vermelho e metálico. Como é lógico, nem todos os relógios são vermelhos e/ou metálicos; porém, todos eles servem para ver as horas). Algumas características do conceito: . Geral; . Universal; . Abstracto; . Mental. Um conceito pode ser objectivo, caso o seu termo se refira a um objecto material. Caso o termo se refira, por exemplo, ao amor, como é imaterial, dita-se que são conceitos espirituais. Existem ainda os conceitos funcionais, isto é, aqueles que estabelecem relações entre outros conceitos (ex: verbos, pronomes, conjunções, etc.) Distinção entre extensão e compreensão A extensão de um conceito é o conjunto de seres, coisas e membros a que esse conceito se aplica. A extensão poder ser formada, por exemplo, por todos os Homens. A compreensão de um conceito é o conjunto de qualidades, propriedades e características que definem esse conceito. Assim, a compreensão refere-se a características como: alto, magro, bonito, feio, grande, pequeno, etc. A extensão e a compreensão variam na razão inversa; deste modo, à medida que aumenta a extensão, diminui a compreensão, e vice-versa. Processo de Conceptualização do conceito 1-Observação 2-Comparação das características semelhantes 3-Abstracção das características não comuns 4-Generalização – aplicação a todos os objectos da mesma espécie. Juízo Operação mental que permite estabelecer relações de conveniência ou de não conveniência entre conceito, formando proposições, que podem ser classificado segundo a sua veracidade. Uma proposição é constituída por: . Sujeito: é o ser a quem se atribui o predicado. O termo relativamente ao qual se afirma ou nega algo. . Predicado: é aquilo que se diz do sujeito, podendo ser afirmado ou negado . Cópula de ligação: é o elemento que relaciona o sujeito com o predicado. É a cópula de ligação que estabelece se a relação é de conveniência ou de não conveniência. Nota: nem todas as frases são proposições. Apenas os enunciados que atribuem, declaram ou constatam alguma coisa, sendo portanto, passíveis de ser considerados verdadeiros ou falsos, é que se enquadram na categoria das proposições. As proposições podem ser: . Categóricas – aquelas que afirmam ou negam algo, sem restrições nem condições. Ex: A lógica é uma disciplina. . Hipotéticas – aquelas que afirmam ou negam sob determinadas condições. Ex: Se estiver sol, vou à praia. . Disjuntivas – aquelas que afirmam ou negam em forma de alternativas que se excluem. Ex: Ou canto ou estou calado. Dentro das proposições categóricas, Aristóteles estabeleceu quatro diferentes tipos, tendo em conta a sua qualidade e quantidade. A qualidade refere-se ao carácter afirmativo ou negativo, enquanto que a quantidade se refere à extensão do sujeito da proposição. Se combinarmos a quantidade com a qualidade, pode-se distinguir quatro tipos de proposições: Tipo A – Universal afirmativa (Todo o S é P) Tipo E – Universal negativa (Nenhum S é P) Tipo I – Particular afirmativa (Algum S é P) Tipo O – Particular negativa (Algum S não é P) Quadrado lógico da oposição:

Lei das Inferências por Oposição Regra das (Sub)Contrárias – Duas proposições contrárias não podem ser ambas verdadeiras; Regra das Contraditórias – Duas proposições contraditórias não podem ser nem verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo; Regra das Subalternas – Duas proposições subalternas podem ser simultaneamente verdadeiras e simultaneamente falsas, bem como uma verdadeira e outra falsa. Qualquer enunciado pode ser transformado em proposições categóricas na sua forma canónica. Ex1: Ser filósofo é ser honesto = Todos os Filósofos são honesto (Tipo A) Ex2: Todos os animais não são agressivos = Nenhum animal é agressivo (Tipo E) Ex3: Existem arquitectos que são turcos = Alguns arquitectos são turcos (Tipo I) Ex4: Nem todos os sábios são tolerantes = Alguns sábio não são tolerantes (Tipo O) A verdade e a validade A verdade e a validade não se aplicam aos termos, visto que estes apenas se referem ao campo do possível. Por outro lado, as proposições podem ser classificadas segundo a sua veracidade, porque consistem na predicação de um sujeito. Deste modo, quando a atribuição de uma determinada característica a um determinado sujeito corroborar a realidade, a proposição dita-se verdadeira. Do mesmo modo, quando a característica atribuída ao sujeito não estiver segundo a realidade, a proposição dita-se falsa. Assim podemos concluir que a veracidade aplica-se unicamente ao conteúdo das proposições. A validade e a invalidade estão inerentes aos argumentos e dizem respeito à sua forma, isto é, pela maneira como está organizado. Deste modo é desprezado o seu conteúdo. Tipos de Raciocínio . Analogia – a conclusão tira-se através da comparação entre coisas distintas que apresentam características semelhantes. Ex: Considerando as semelhanças anatómicas entre os homens e certos animais, inferimos que a reacção a certos medicamentos é idêntica em ambos. Daí serem usados animais como cobaias para experimentar medicamentos destinados aos seres humanos. Nota: As conclusões a que chegamos a partir deste tipo de raciocínio podem ser mais ou menos prováveis, não nos oferecendo um grande grau de certeza. . Indutivo – neste tipo de raciocínio são tiradas conclusões universais a partir do conhecimento de casos particulares. A maioria das ciências experimentais recorre à indução. Ex: A borracha é corpo e cai, a caneta é corpo e cai, o lápis é corpo e cai (…) Logo, todo o corpo cai. Nota: As conclusões chegadas a partir da indução, tal como as chegadas a partir da analogia, não nos oferecem um grande grau de certeza, podendo ser mais ou menos prováveis. . Dedutivo – Aplica-se num caso particular o conhecimento que é geral. Deste modo, aceitando a verdade das premissas de que partimos, somos logicamente obrigados a aceitar a verdade da conclusão. Ex: Todos os Homens são mortais. Sócrates é Homem. Logo, Sócrates é mortal. A argumentação Silogística O silogismo categórico regular Este silogismo é formado por três proposições, de tal maneira que, sendo dadas as duas primeiras (as premissas), se segue necessariamente a terceira (a conclusão). Deste modo, existe uma necessidade lógica entre as premissas e a conclusão, o que significa que, aceitando as premissas, somos obrigados a aceitar a conclusão. Silogismo regular e válido – forma É constituído por três e só três proposições, designadas por: . Premissa maior: contém o termo maior – P (o termo maior é sempre predicado na conclusão); . Premissa menor: contém o termo menor – S (o termo menor é sempre sujeito na conclusão); . Conclusão: faz a ligação entre o termo maior e o menor. Existi ainda o termo Médio (M) que é o termo que estabelece o nexo lógico entre as premissas. Este termo nunca aparece na conclusão. Ex:

A distribuição dos termos nas proposições

Validade do silogismo: as regras (Todos os exemplos abaixo enunciados correspondem a raciocínios inválidos) Cada silogismo apenas pode ter três termo: o maior, o menor e o médio Ex: As margaridas são flores. Algumas mulheres são Margaridas. Logo, algumas mulheres são flores. Este silogismo tem quatro termos. Na primeira premissa existe o termo “margarida” inerente à planta, enquanto no segundo existe o termo “Margarida” que corresponde a um nome próprio. O termo médio nunca pode entrar na conclusão Ex: Picasso era pintor. Picasso era pequeno. Logo, Picasso era um pequeno pintor. Como na conclusão o objectivo é obter a relação entre os termos extremos, o termo médio não pode aparecer. O termo médio deve ser tomado pelo menos uma vez em toda a sua extensão Ex: Alguns homens são ricos. Alguns homens são artistas. Logo, alguns artistas são ricos. Neste caso a conclusão tirada é inválida. Não temos como saber se entre os homens ricos existem ou não artistas. Nenhum termo pode ter maior extensão na conclusão do que na premissa Ex: Os espanhóis são inteligentes. Os portugueses não são espanhóis. Logo, os portugueses não são inteligentes. Na conclusão o termo “inteligentes” está tomado universalmente enquanto que na premissa não. Deste modo o raciocínio é inválido. A conclusão segue sempre a parte mais fraca Ex: Todos os homens são felizes. Alguns homens são espertos. Logo, todos os espertos são felizes. A parte mais fraca é negativa e particular. Se a conclusão segue sempre a parte mais fraca, então isso quer dizer que se alguma das premissas for particular, a conclusão tem que ser particular; que se alguma das premissas for negativa, a conclusão terá de ser negativa; e que se uma premissa for particular e a outra negativa, a conclusão terá que ser particular negativa. De duas premissas negativas nada se pode concluir Ex: Nenhum palhaço é chinês Nenhum chinês é holandês. Logo… (nada se pode concluir) De duas premissas particulares, nada se pode concluir. Ex: Alguns italianos não são vencedores. Alguns italianos são pobres. Logo… (nada se pode concluir) De duas premissas afirmativas não se pode tirar uma conclusão negativa Ex: Todos os mortais são desconfiados. Alguns seres são mortais. Logo, alguns seres não são desconfiados. Neste caso a conclusão é ilegítima. Se as premissas são afirmativas a conclusão nunca pode ser negativa. Se for esse o caso, o raciocínio dita-se inválido. A forma do silogismo: o modo e a figura

O modo de um silogismo é indicado pelo tipo de proposições que o constituem (A, E, I, O). Existem 64 combinações possíveis, porém, nem todas são válidas; sendo algumas, apenas válidas em determinada figura.

Silogismo Hipotético ou Condicional Um silogismo hipotético é aquele silogismo cuja premissa maior é uma proposição hipotética, sendo assim, constituída por: . Uma condição . Um condicionado Ex: Se chover, fico em casa Está a chover, Fico em casa No exemplo mencionado, a premissa maior é uma proposição hipotética. Deste modo, é constituída por uma condição – “se chover” – e por um condicionado – “fico em casa”. Este exemplo esta no modo afirmativo ou Modus Ponens, já que a segunda premissa afirma a condição, para que o condicionado seja afirmado na conclusão. Ex2: Se chover, fico em casa Não fico em casa , Não está a chover Neste exemplo, tal como no anterior, a premissa maior é uma proposição hipotética, sendo a sua condição “se chover” e seu condicionado “fico em casa”. Por outro lado, este exemplo está no modo negativo ou Modus Tollens, já que na segunda premissa o condicionado é negado, para que seja negada a condição na conclusão. Silogismo Disjuntivo Um silogismo disjuntivo é aquele cuja premissa maior é uma proposição disjuntiva. Tal como o silogismo hipotético, este tipo de silogismo também apresenta dois modos. Ex: Ou te calas ou vais para a rua Calas-te, Não vais para a rua O exemplo apresentado consiste num silogismo disjuntivo já que a premissa maior é uma proposição disjuntiva. O modo que apresenta é o Modus Ponendo-tollens, porque um dos membros é afirmado na segunda premissa, enquanto que o outro é negado na conclusão. Ex2: Ou chove ou faz sol Não chove, Faz sol Tal como o anterior, este silogismo é disjuntivo, porém apresenta-se noutro modo, o Modus Tollendo-ponens, visto que um dos membros da premissa maior é negado na segunda premissa enquanto que o outro é afirmado na conclusão. Falácias formais Designa-se por falácia todo o raciocínio ou inferência que se apresenta inválido. Nas falácias distinguimos aquelas que são cometidas involuntariamente (paralogismos), das que são cometidas intencionalmente (sofismas). Podem distinguir-se quatro principais tipos de falácias formais: . Falácia dos quatro termos . Falácia do termo médio não distribuído . Falácia da ilícita maior . Falácia da ilícita menor Todas estas falácias apresentadas estão relacionadas com a invalidade dos raciocínios mediantes as regras dos silogismos já referidas anteriormente. Argumentação e Retórica A argumentação como processo comunicativo O nosso quotidiano é marcado por inúmeras situações em que necessitamos de recorrer às nossas capacidades argumentativas: . Já fomos certamente confrontados com a necessidade de nos justificarmos junto dos nossos pais, ou de outras pessoas, por algumas acções; . Já tivemos de defender acusações dirigidas por colegas e demais pessoas; . Já nos foi pedida a nossa opinião sobre um determinado assunto; . etc. Todos estes exemplos têm um aspecto em comum; o facto de em todos eles, o orador estar a tentar convencer a pessoa com que está falar, na medida em que esta adira à opinião apresentada pelo mesmo. Argumentação A argumentação, consiste, fundamentalmente, numa tentativa de persuadir o auditório em relação a uma determinada tese apresentada, através da apresentação de motivos/razões que satisfaçam as regras da “razão” e que estejam adaptados à especificidade do auditório a que essa tese está a ser dirigida. Deste modo, podem distinguir-se duas dimensões da argumentação, uma centrada no raciocínio, e a outra na relação de “convencimento”, sendo estas, indissociáveis. Toda a argumentação é constituída por quatro variáveis essenciais, são elas: . O orador – pessoa que argumenta; . O auditório – pessoa ou grupo de pessoas a quem está a ser dirigido o discurso; . A tese – ideia que o orador permite transmitir para o auditório, criando o máximo de adesão por parte do mesmo; . O contexto ou meio em que está inserido o processo argumentativo; Características das variáveis essências Ethos – é o tipo de prova centrado no carácter do orador. Este deve ser virtuoso moralmente e credível para conseguir a confiança do seu auditório; Pathos – é o tipo de prova centrado no auditório. Este deve ser emocionalmente impressionado e seduzido; para tal, não se deve apresentar arrogante, ou seja, deve estar disposto a aderir a uma determinada tese que lhe seja apresentada e devidamente fundamentada; Logos – é o tipo de prova centrado nos argumentos, no discurso. O discurso deve estar bem estruturado do ponto de vista lógico-argumentativo, e deve ser adaptado à especificidade do auditório para que a tese se imponha com verdadeira. Argumentação e Retórica Quando se trata de avançar argumentos para defender teses meramente prováveis, encontramo-nos do domínio da retórica e da argumentação. Pode entender-se por retórica a arte de argumentar, a arte de bem falar, cujo objectivo é persuadir e convencer um auditório a respeito de determinado assunto que é apenas passível de ser aceite. Deste modo, a argumentação e retórica encontram-se ligados já que na argumentação o objectivo é obter o máximo de adesão do auditório, e para tal, o orador deve possuir a arte de bem argumentar (retórica). Demonstração e Argumentação Podem distinguir-se dois grandes domínios – a lógica formal e a retórica – que implicam procedimentos distintos, embora não totalmente separáveis: . Para conduzir alguém a uma conclusão necessária e universal, precisamos apenas de o demonstrar seguindo os critérios da lógica formal; . Por outro lado, para conduzir alguém a uma conclusão que é apenas verosímil, plausível, preferível e razoável, teremos de argumentar seguindo os critérios da retórica.

Discurso publicitário – características essenciais . É dirigido a um auditório específico; . Tenta responder a necessidades, mas também as cria; . Propõe de forma condensada uma visão do mundo; . É sedutor, pois dirige um apelo específico à sensibilidade/emoção; . Faz promessas veladas; . Opta por mensagens curtas, com pouca informação; . Actua a um nível implícito e inconsciente. Propaganda política – características essenciais . Dirige-se a vários auditórios particulares; . É sedutor; . É muitas vezes manipulador e demagógico; . Utiliza como técnicas discursivas as interrogações retóricas, as expressões ambíguas e as repetições; . Reforça opiniões prévias; . Forma e é formado pela opinião pública. (Opinião pública é o conjunto de pensamentos, conceitos e representações gerais dos cidadãos sobre as questões de interesse colectivo) Tipos de Argumentos Entimema (argumento dedutivo) É um silogismo ao qual falta uma das premissas; trata-se portanto, de um argumento incompleto: parte dele fica subentendida, muitas vezes porque se admite que essas proposições são do conhecimento do auditório. Exemplos: . Sou homem, logo sou mortal, (falta a premissa maior: todo o homem é mortal); . Todos os homens voam. João é homem. (neste caso falta a conclusão: João voa); Como a premissa implícita se pode tornar explícita, formando-se, deste modo, um silogismo completo, a validade deste tipo de argumentos – entimemas – está dependente da sua forma lógica, ou seja, está dependente do cumprimento das regras formais do silogismo válido. Argumentos Indutivos (induções) São passíveis de ser evidenciados dois diferentes tipos de raciocínios indutivos: os pela generalização e os pela previsão. A indução como generalização consiste num argumento cuja conclusão é mais geral do que as premissas. Neste tipo de argumento, a validade não está inerente à sua forma lógica, mas sim ao seu conteúdo. Deste modo, para que uma generalização seja válida necessita de cumprir dois requisitos: . Partir de casos particulares representativos; . Não podem existir contra-exemplos. Exemplo: . Algumas galinhas têm penas, logo, todas as galinhas têm penas. Este argumento indutivo por generalização é válido porque parte de casos particulares representativos (as galinhas têm penas), e porque não existem contra-exemplos (nunca antes se viu uma galinha sem penas, em condições normais claro). A indução como previsão consiste num argumento que se baseia em acontecimentos passados, para prever acontecimentos não observados presentemente. Deste modo, a sua validade está dependente da probabilidade de a conclusão corresponder, ou não, à realidade. Exemplo: . Todos os corpos observados até hoje precisam de água, logo, a cadela que vai nascer vai precisar de água. Trata-se de uma previsão válida, na medida em que é provável que a conclusão corresponda à realidade. Argumento por Analogia Este tipo de argumento consiste, partindo de certas semelhanças ou relações entre duas realidades, em encontrar novas semelhanças. Exemplo: . O presidente americano George Bush argumentou uma vez que o papel do vice-presidente é o de apoiar as políticas do presidente, concordando ou não com elas, porque «ninguém quer meter golos na própria baliza». Bush está a sugerir que fazer parte da administração é como fazer parte de uma equipa de futebol. Quando alguém entra para uma equipa de futebol, está ciente de que, a partir desse momento, está sujeito às ordens do seu treinador, devendo respeitá-las, para que a equipa tenha sucesso. Do mesmo modo, o vice-presidente, ao fazer parte da administração deve obedecer e respeitar às ordens do presidente, porque o sucesso da administração depende disso. Este argumento baseia-se na comparação que se estabelece entre as realidades, supondo semelhanças novas a partir das já conhecidas. Neste exemplo, a relação estabelecida foi: “Assim como um treinador está para uma equipa de futebol, um presidente está para a administração americana” É importante mencionar que a administração americana, apesar de ter certos aspectos em comum com uma equipa de futebol, também tem outros aspectos diferentes. A analogia apenas faz uso das características semelhantes para justificar outras características. Deste modo, as semelhanças entre as realidades devem ser mais relevantes do que as diferenças; se isto não se evidenciar, o argumento dita-se inválido. Argumento por autoridade É o argumento que se apoia na opinião de um especialista para fazer valer a sua conclusão. Deste modo, para que o argumento seja válido, este deve cumprir quatro requisitos: . O especialista usado deve ser um perito no tema em questão; . Não pode existir contraversão entre os especialistas do tema em questão; . O especialista invocado não pode ter interesses pessoais no tema em causa; . O argumento não pode ser mais fraco do que o argumento contrário. Exemplo: Newton disse que um corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento rectilíneo e uniforme, quando a resultante das forças que nele actua é nula. Logo, todos os corpos mantêm o seu estado de repouso ou de movimento rectilíneo e uniforme quando a resultante das forças que neles actua é nula. Falácias Informais São argumentos inválidos, aparentemente válidos, cuja sua invalidade não resulta de uma deficiência lógica mas sim do conteúdo do argumento, da sua matéria. Deste modo, pode-se concluir que a invalidade destes argumentos é inerente à linguagem natural comum Podem distinguir-se várias falácias informais, são elas: a) Falácia da causa falsa – surge sempre que se toma como causa de algo, aquilo que é apenas um antecedente, ou uma qualquer circunstância acidental. Ex: Fico triste quando está a chover. Por isso, a chuva é a causa da minha tristeza. b) Falácia da petição de princípio – consiste em assumir como verdadeiro aquilo que se pretende provar. Neste tipo de argumento falacioso, a conclusão é usada, de uma forma implícita, como premissa. Ex: O ser humano é livre porque possui liberdade c) Falácia ad hominem – é o tipo de argumento dirigido contra o homem. Em vez de se atacar ou refutar a tese de alguém, ataca-se a pessoa que a defende. Ex: A tua tese não tem qualquer valor porque és comunista e ateu. d) Falácia do apelo à força – consiste em obrigar alguém a admitir uma opinião recorrendo à força ou à ameaça. Ex: Convém admitires que esta é a melhor política que a empresa pode seguir, se pretenderes manter o emprego. e) Falácia do apelo à ignorância – sempre que uma proposição é tida com verdadeira só porque não se provou a sua falsidade ou vice-versa. Ex: Os fantasmas existem porque ainda ninguém provou que eles não existem. f) Falácia do apelo à misericórdia – quando se apela ao sentimento de piedade ou de compaixão para se conseguir que uma determinada conclusão seja aceite. Ex: É certo que tive negativas em todos os testes e que mereço chumbar. Mas esforcei-me tanto e estou tão cansado. Trabalhar e estudar não é nada fácil! Tente compreender que preciso de passar de ano! Por favor, seja bonzinho comigo… g) Falácia do falso dilema – consiste em reduzir as opções possíveis a apenas duas, desprezando as restantes alternativas. A expressão falso dilema, deste modo, está inerente a premissas disjuntivas. Ex: Ou és meu amigo, ou és meu inimigo. Não és meu amigo, logo, és meu inimigo. Embora seja válido em termo dedutivos, este argumento contem uma falácia, já que a primeira premissa constitui um falso dilema: a relação entre as pessoas não tem de ser, necessariamente, de amizade ou de inimizade. Retórica e Filosofia A filosofia e a retórica nem sempre se entenderam. Os sofistas (sophia – sabedoria) são aqueles que proliferam a retórica, como arte de convencer e persuadir. Estes foram criticados por diversos filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. A crítica que estes apontaram foi o facto dos sofistas, pelo facto de apenas se preocuparem em ensinar jovens atenienses a defender uma determinada tese perante uma assembleia, desprezam a sua correcção/validade. Segundo os filósofos, isso não passava de uma falácia intencional – sofisma. Contudo, os sofistas consideravam que do uso da palavra, tendo em vista convencer e seduzir os ouvintes, é mais eficaz do que o conteúdo do próprio discurso. Para além disto, e que ainda piora mais a relação entre os filósofos e os sofistas, é que estes últimos, ao contrário dos primeiros, acreditavam na relatividade da verdade. Desde então, o termo sofista – que originariamente significava sábio, passa a estar associado ao falso saber. O sofista é aquele que detém uma sabedoria aparente, que faz uso do raciocínio falacioso. Retórica A retórica é a arte de bem falar ou técnica de persuadir um determinado auditório acerca uma determinada tese, o que proporciona uma maior adesão. Segundo Reboul, a retórica tem a finalidade de educar os jovens e homens a praticar a política através do ensinamento de um conjunto de técnicas que tornam o discurso eloquente e eficaz. Os sofistas são quem prolifera esta arte, funcionando portanto, como professores itinerantes, e foram muitas as suas contribuições para a retórica. Estes professores foram os que idealizaram, pela primeira vez, uma prosa ornada e erudita; foram ainda os responsáveis pela idealização de que a verdade não passa de um acordo entre interlocutores, e que é resultado de um processo argumentativo e comunicativo. Como a retórica é como que um conjunto de estratégias que visam tornar o discurso mais eloquente e apelativo, estas contribuições dos sofistas demonstram-se eficazes já que cooperam com a retórica, na medida em que têm um objectivo em comum; o de ornamentar o discurso de modo a que este seja tomado por correcto e válido independentemente da forma que assume. Antes de referirmos as críticas apontas pelos filósofos, é pertinente estudar aquilo em que os mesmos acreditavam. A filosofia platónica baseava-se em três dualismos: . Dualismo cosmológico (cosmo – universo); (1) . Dualismo antropológico (antro – homem); (2) . Dualismo gnosiológico (gnosio – conhecimento). (3) (1) – Mundo sensível e mundo inteligível O mundo sensível foi construído à semelhança do que se observava no mundo inteligível. Tal como em todas as cópias, esta ficou imperfeita. (2) – Corpo e alma A alma encontra-se presa ao corpo enquanto este é vivo. Quando a morte física ocorre, a alma é libertada para o mundo inteligível. (3) – Doxa e epistéme Doxa corresponde à opinião, ou seja, aquilo que é subjectivo, enquanto epistéme corresponde à ciência, àquilo que obejctivo e universal. Criticas à retórica sofística Estas críticas encontram-se numa obra platónica intitulada “Górgias”, onde Sócrates conversa com Polo e, através da Ironia, que é o primeiro processo do método socrático, através do qual se leva o interlocutor à contradição com o uso de perguntas habilmente formuladas, livrando-o então, da falsa sabedoria. Posteriormente, e correspondente ao segundo processo socrático, Sócrates, sob a fórmula de diálogo conjunto, conduz o seu interlocutor à descoberta da verdade que existe na alma – maiêutica. A primeira critica apontada é quando Sócrates afirma que se Polo fizer longos discursos em vez de responder objectivamente às questões que lhe são colocadas, que tem o direito de se ir embora sem o escutar. De seguida, o filósofo crítica o facto de a retórica ser uma actividade empírica que é passível de ser praticável – como a culinária – segundo uma aplicação de critérios/medidas específicas, que podem gerar tanto o agrado como desagrado, pelo que podem ser usadas, tanto para o bem como para o mal. Inerente às características que Sócrates apontou dos sofistas (dotados de imaginação, ousados, etc.), está uma critica ao facto de a retórica dar mais relevância aos aspectos estéticos em relação aos morais, sendo portanto, uma técnica arrojada e subjectiva. Por tópicos (críticas à retórica) . Associa-se à falsa sabedoria; . Podem defender-se teorias não verdadeiras; . Preocupam-se apenas com o tipo de discurso para que este brilhe perante uma assembleia, sendo portanto, apenas aparentemente verdadeiro; . As pessoas eram convencidas pela palavra e não pela razão; . É uma actividade empírica porque transmite sentimentos à alma (apela às emoções) . Está inerente ao conhecimento aparente. Reabilitação da Retórica A reabilitação ou renovação da retórica ocorreu no século XX e foi alterar a sua relação com a filosofia. A nova retórica, proposta por Perelman, deixou de ser associada ao falso saber e a discursos esteticamente trabalhados e passou a ser considerada importante em alguns locais. Segundo Michel Meyer, a chave do problema da retórica e da filosofia podia ser encontrado na relação dos conceitos de ethos, pathos e logos. Consideram-se os exemplos: . Platão terá realçado o pathos e por isso viu a retórica como uma actividade manipuladora; . Aristóteles, embora se aperceba dos três conceitos, terá destacado o papel do logos, uma vez que realça a importância do raciocínio argumentativo; . Cícero terá sobrevalorizado o ethos, porque deu sobretudo importância à eloquência do orador. Meyer defendia que a chave do problema da relação entre a retórica e filosofia passava por ter em conta todos estes conceitos de igual modo (pathos, ethos e logos). Retórica e Democracia Na medida em que a Democracia corresponde a um governo no qual a soberania é exercida pelo povo, então todas as pessoas têm a necessidade de recorrer a técnicas de persuasão perante um determinado auditório, acerca de uma dada questão. Deste modo, este vê o seu trabalho facilitado se fizer uso das técnicas retóricas uma vez que estas proporcionam uma maior adesão por parte do auditório. Não há democracia sem retórica! Os dois usos da retórica O bom uso da retórica corresponde à persuasão, ou retórica branca. Esta tem como finalidade a livre adesão do auditório a uma determinada tese; deste modo, o auditório possui o livre arbítrio, pelo que ninguém é obrigado a aderir a uma dada tese que lhe é apresentada. Assim conclui-se que esta retórica é bem utilizada porque não implica a imposição. O mau uso da retórica corresponde à manipulação, ou retórica negra. Neste tipo de retórica o orador obriga o auditório a aderir a uma determinada mensagem, através da privação da sua liberdade de escolha, mediante um constrangimento específico; deste modo, o auditório não possui livre arbítrio, ou seja, a sua capacidade de julgar encontra-se paralisada, visto que se vêm obrigados a aderir à tese que lhes é apresentada. Assim, dita-se que neste caso particular da manipulação, a retórica que lhe está inerente está a ser mal utilizada porque é uma prática abusiva do discurso. Dentro da manipulação podem distinguir-se dois tipos; a manipulação dos afectos, que é aquela que apela às emoções e aos sentimentos, e a manipulação cognitiva, que, por outro lado, consiste na alteração do conteúdo do discurso. Persuasão e Manipulação, aspectos negativos . Algumas técnicas de persuasão utilizadas, tanto na publicidade como na política, por vezes, atingem o limite daquilo que é legítimo, originando portanto, aquilo que se chama, abuso de persuasão, que se aproxima bastante da manipulação . A manipulação, associada também à publicidade e à política, constitui um perigo real para a sociedade, uma vez que a sua utilização põe em causa os princípios da democracia e compromete a autonomia e a identidade da população. Alguns autores consideram a retórica branca uma arma para lutar com a retórica negra, ou seja, se tivermos competências retórico-argumentativas (inerente à persuasão) podemos prevenir os maus usos da retórica. Trata-se de, entrando no domínio da ética, de impor limites à própria persuasão, o que é fundamental para o exercício da liberdade. Os princípios éticos do discurso racional/argumentativo . Respeitar e ouvir atentamente as pessoas que discordam de nós . Estar disponível para mudar de ideias se os nossos argumentos não resistirem à discussão . Não mudar de assunto sem antes discutir adequadamente o que estava em discussão . Distinguir o central e relevante do periférico e acessório . Não usar ataques pessoais de qualquer espécie . Dominar aspectos elementares da lógica formal/informal . Conhecer bibliografia relevante . Ter reflectido de forma razoavelmente sistemática no tema em causa Argumentação, verdade e ser Conceito de verdade: . Verdade absoluta e imutável (objectiva) – este conceito de verdade foi proposto e defendido por filósofos clássicos como Platão, Kepler e Newton. . Verdade biodegradável (subjectiva) – corresponde ao conceito mais contemporâneo e diz que a verdade é mutável, ou seja, pode sofrer alterações, de acordo com determinadas condições e limites. Conceito de Realidade: . Realidade objectiva – é o que existe e não isso não pode ser posto em causa; . Realidade subjectiva – corresponde ao valor que é dado ao que existe. Ora, estes conceitos são passíveis de ser relacionados entre si; tendo em conta que, ao longo da história da filosofia, estes conceitos sofreram diversas interpretações, podem distinguir-se duas concepções: A concepção clássica, onde o ser se identifica com tudo o que existe e é independente do modo como o dizemos/conhecemos, e onde a verdade é unívoca e corresponde ao conhecimento absoluto do ser. A concepção contemporânea, onde o ser diz-se de diferentes maneiras (é plural) e só pode ser dito/conhecido por intermédio da linguagem, e onde a verdade não é unívoca nem absoluta, é plurívoca e renovável. Deste modo, dita-se que a concepção clássica defende o conceito de realidade objectiva e de verdade absoluta enquanto a concepção contemporânea defende o conceito de realidade subjectiva e de verdade subjectiva. A razão Antigamente pensava-se que a razão proporcionava ao Homem a aquisição de conhecimentos, e que todos eram capazes de o fazer, enquanto seres racionais. O filósofo francês Descartes afirmou que a razão era a coisa mais bem distribuída pelos Homens! Porém, actualmente defende-se um outro conceito de razão. Agora a razão já não é vista como uma faculdade humana detentora de conhecimentos verdadeiros e unívocos, como algo que se impõe ou como uma ordem eterna, mas sim como uma faculdade humana plural, portadora de conhecimentos plurívocos o mais próximo possível da verdade. Este novo conceito defende ainda que a razão não pode ser descontextualizada, nem desumanizada nem despersonalizada. Segundo este conceito, a argumentação racional tem de ser compreendida como um discurso que se dirige a um auditório universal, que visa obter o acordo de todos os homens e como algo que deve ser reconhecido universalmente, não por imposição, mas sim pelo facto de serem promovidas técnicas de persuasão convincentes que devem fazer com que haja uma maior adesão às teses propostas, e ainda, pelo facto das teses apresentadas serem as mais plausíveis numa determinada situação, (as teses mais plausíveis são as que melhor explicam a realidade). Este conceito de razão está relacionado com um novo conceito de verdade, que diz que esta se encontra na comunicação, uma vez que, qualquer tese que é apresentada a um auditório universal contribui para uma aproximação da verdade acerca de uma determinada realidade. Deste modo, e tendo em conta que a tese mais universal, ou seja, a que mais se aproxima da verdade, é a tese que obtém maior adesão, então, conclui-se que não há universalidade da verdade mas sim a plausibilidade das teses; por outro lado, dita-se que a verdade não pode ser imposta e que se insere no contexto da discussão e da comunicação. Como já foi mencionado, a tese que provoca mais adesão no auditório universal constitui a tese mais próxima da verdade; deste modo, e na medida em que as técnicas retóricas proporcionam uma maior adesão a uma determinada tese apresentada, então dita-se que a utilização deste tipo de técnicas permite uma maior aproximação à verdade, pelo que a relação entre a filosofia e a retórica deixa de ser incompatível, uma vez que a filosofia se associa à crença na verdade. Há quem afirme que é nesta relação que se pode encontrar o método da filosofia, que, segundo Perelman, é a argumentação.

Outros Trabalhos Relacionados

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||