|

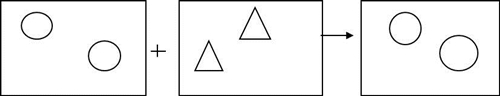

A dimensão discursiva do trabalho filosófico Um discurso é a manifestação da língua. Qualquer discurso, enquanto acto de comunicação oral, ou escrita, comporta os elementos: . Emissor . Receptor . Código . Canal . Mensagem . Contexto Existem vários tipos de discurso: . Científico . Político . Religioso . Literário . Etc. Regras do discurso filosófico Para elaborar um discurso correcto… Obedecer a três princípios 1º Princípio da identidade – diz que A é A, (uma coisa é o que é) 2º Princípio de não contradição – uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, segundo uma mesma condição. 3º Princípio do 3º excluído – uma coisa ou é ou não é. Não pode haver outra hipótese. A obediência a estes princípios permite a estruturação lógica dos pensamentos e dos discursos, tornando-os claros, coerentes e rigorosos. Elementos Lógicos do pensamento – para que haja um discurso organizado e devidamente estruturado. 1º - conceito – permite-nos identificar De um ponto de vista lógico, é um instrumento mental que nos permite pensar nas mais diversas realidades. Ex: mesa e flor. 2º - juízo – permite-nos relacionar conceitos Operação mental que permite relacionar conceitos de uma forma afirmativa ou negativa. Quer dizer então que podem ser classificados como verdadeiros ou falsos. 3º - raciocínio Operação mental mais complexa. Permite relacionar juízos entre si e dessa relação extrair conclusões. Pode ser avaliado como válido ou não válido. Ex: se A é B , e B é C, então A é C. Do discurso comum ao discurso filosófico

Texto argumentativo Tese – afirmação do ponto de vista do autor, sobre algo. Argumentação – justificação da tese Objecções – apresentação de uma ideia contrária à da tese Contra-argumentação – justificação das objecções Conclusão – repetição da tese Indicadores de permissa Porque Pois Dado que Visto que A razão é que Admito que Sabendo-se que Supondo que Indicadores de conclusão Logo Então Portanto Por isso Por conseguinte Implica que Daí que A acção Humana – análise e compreensão do agir O que é uma acção humana? Apenas de pode compreender tendo a noção distinguindo e reconhecendo a diferença entre alguns conceitos . Distinguir o que fazemos do que nos acontece (actividade e passividade) Ex: eu abanei uma árvore e caiu-me uma maça na cabeça . Distinguir o que fazemos conscientemente e inconscientemente Ex: consciente – andar a pé / inconsciente – dormir, sonhar. . Distinguir o que fazemos voluntariamente do que fazemos involuntariamente Ex: voluntariamente – beber água / involuntariamente – transpirar . Reconhecer a diferença entre intenções, desejos, crenças, e fins Intenções – curso de acção que alguém pretende seguir, como um objectivo Desejo – acções intencionais realizadas por uma pessoa que acredita alcançar um fim. . Diferenciar os conceitos de motivo, razão e projecto. Ex: Vou comprar uma casa maior, para ter mais espaço porque sempre vivi numa casa pequena. Projecto – comprar casa. Razão – ter mais espaço. Motivo – sempre vivi numa casa pequena. . Deliberação e decisão É um processo de reflexão das hipóteses de acção e os motivos que nos levam a actuar desta ou daquela maneira ou mesmo a não actuar. Analisa também as consequências das diferentes acções a tomar. A seguir a esta deliberação é determinada a acção a realizar, tendo em conta o que nos é mais conveniente. . Agente: liberdade e responsável Agente é o que pratica uma acção de forma voluntária, consciente, e deliberou sobre todas as hipóteses. Liberdade. Ele teve liberdade de escolher fazer ou não fazer porque não foi constrangido. Responsável. Já que fez a acção de livre vontade terá de ser responsável e arcar com as consequências posteriores. O problema do livre arbítrio O que é a liberdade? Corresponde à possibilidade de escolha e de autodeterminação, ou acto voluntário, autónomo e independente de qualquer constrangimento e coacção externa ou interna. Porém, é possível evidenciar experiências que parecem revelar a inexistência do livre arbítrio. Conclui-se então que, de facto, não podemos fazer aquilo que queremos. Por exemplo, não podemos evitar a força da gravidade. Por mais que nós queiramos saltar de um prédio e voar, não podemos evitar que caíamos no chão. Também é possível observar alguns dos nossos instintos, que são também, incontornáveis, como por exemplo sentir fome ou frio. Posto isto, considerando as acções do homem como inevitáveis está-se a negar o livre arbítrio, e ao mesmo tempo, a desculpabilizar todas as acções do homem. Isto porque apenas se pode ser responsabilizado por algo, pressupondo que se tenha tido a vontade de o fazer. Por outro lado, se considerarmos que o sujeito decide todas as suas acções, deliberando-as portanto, este terá se enfrentar as consequências inerentes a essa acção, assumindo-se então, responsável. Face as estas duas vertentes, a negação, e a afirmação da liberdade, existem várias perspectivas filosóficas. Negação da liberdade – determinismo, indeterminismo Afirmação da liberdade – compatibilismo, libertismo Determinismo É a vertente filosófica que defende que todos os acontecimentos estão relacionados em “causa-efeito”. Por ex: Causa – força da gravidade; efeito – queda dos corpos. Uma causa, é assim, o que faz o efeito ser, o que por si só não seria. Pode-se dizer então que, segundo o determinismo todos os acontecimentos imagináveis estão associados numa relação causa-efeito, submetidas às leis naturais de carácter causal. Segundo esta vertente, considerando todas as acções do homem inevitáveis, não pode haver a culpabilização do sujeito, visto que este pode desculpar-se com a inevitabilidade da sua acção. Concluindo; um determinado sujeito, face a uma situação, apenas tem uma alternativa de acção, segundo as leis naturais, e não pode então, tomar a liberdade de escolher não o fazer, ou fazê-lo de maneira diferente. Indeterminismo Corrente filosófica que defende a impossibilidade de prever os fenómenos a partir de causa determinantes. Dando um exemplo concreto, temos a situação do euromilhões. Apesar de sabermos que são sempre as mesmas bolas de um determinado conjunto de números que determinam o resultado vencedor, antes de se dar o sorteio, é impossível prever o resultado vencedor. Nessa hipótese, o jogo perderia o sentido. Dita-se então, que, quando se ganha, foi apenas por mero acaso, e, as probabilidades de ganhar de novo na semana seguinte são exactamente iguais, no entanto, as pessoas encontram-se satisfeitas, logo não o fazem. Segundo esta vertente, tal como no determinismo, não se pode responsabilizar o agente, já que não se pode prever a acção do homem. Desta maneira, o indeterminismo trata-se, tal como o determinismo, de uma vertente que anula o livre arbítrio. Compatibilismo ou determinismo moderado Na perspectiva do compatibilismo, mesmo que as nossas acções sejam causadas, podemos sempre agir de outro modo, se assim o escolhermos. Assim, as nossas acções terão de ser responsabilizadas. Ex: uma pessoa decide levantar o braço para acenar a alguém conhecido. Esse levantar do braço é totalmente determinado por causa neurofisiológicas; ou seja, existem causas e mecanismos nervosos que determinam o levantar do braço. Todavia, o indivíduo não foi forçado a levantá-lo, isto é, era também possível não levantar o braço. Este vertente é denominada como compatibilismo, porque, como o nome sugere, compatibiliza. Compatibiliza a vontade livre e o determinismo, no sentido em que, apesar de, todas as acções no mundo estarem determinadas, algumas acções humanas, face a esses acontecimentos, são livres. Ex: se um homem é forçado a fazer alguma coisa porque lhe apontam uma arma, então a sua conduta é genuinamente não livre. Mas, se por outro lado, ele age livremente, e se decide não o fazer, ou fazer de outra maneira, terá as suas consequências, já que se tratou de uma acção livre. Libertismo Esta corrente defende, de um modo mais radical, o livre arbítrio e a responsabilidade do ser humano. Assim, esta vertente, ao afirmar que o humano possui a capacidade de escolha, está a considerar que, uma determinada acção não é causalmente determinada (determinismo), nem é aleatória (indeterminismo). Desta maneira, sugere-se que o agente pode interferir no curso normal das coisas pela sua capacidade racional e deliberativa. Pode-se concluir então, que o corpo do sujeito pode até ser determinado por causa naturais, como não conseguir voar, mas a mente não está determinada, ela autodetermina-se. Segundo esta perspectiva dita-se ainda, que o sujeito é sempre responsabilizado pelas suas acções, sendo estas, tomadas sobre livre vontade. A crença na liberdade e as condicionantes da acção humana As condicionantes da acção humana, ao mesmo tempo que a limitam, também lhe abrem um horizonte de possibilidades, assumindo-se, deste modo, como condições do próprio agir. Consideram-se as seguintes: Condicionantes físico-biológicas: todas as nossas acções estão dependentes da nossa morfologia e fisiologia, no sentido em que, a maneira como nos envolvemos com o ambiente e com a sociedade depende das características do nosso corpo, algumas das quais, são herdadas geneticamente. Estas condições limitam determinadas acções, mas possibilitam outras. Condicionantes psicológicas: quando se abordam as condicionantes psicológicas, estas estão inerentes à personalidade, temperamento, carácter, ou estados psicológicos temporários. Estas condicionantes, por exemplo, limitam-nos de estar feliz depois da morte de um familiar próximo, mas por outro lado, permitem-nos estar felizes no nosso dia de anos, ou depois de receber uma boa nota num teste. Condicionantes histórico-culturais: a acção humana, está também dependente do ambiente social em que se situa. O conjunto de regras, hábitos, costumes e padrões influenciam a acção humana. Logo, podemos tomar uma dada decisão num determinado lugar, e, na mesma situação, mas noutro local, tomar uma decisão diferente. Análise e Compreensão da experiência valorativa Experiência valorativa, ou valorar, é a atribuição de um determinado valor, ou importância face a um objecto, pessoa, situação, etc. Apenas é possível que se dê o acto de valorar aquando a passagem do homem pelo mundo, isto que dizer que, não se pode valorar uma determinada coisa se ainda não a vimos, ouvimos nem sentimos. É imprescindível então, o contacto, para que o sujeito possa valorar. Os valores, pode-se dizer que é o significado/importância que se dá a um dado objecto, pessoa ou situação, sendo esta, diferente de pessoa para pessoa, atendendo à sua personalidade, costumes e religião. Ex. Dá-se a escolher um bolo e um telemóvel a um rapaz em África e a um europeu. Lógico que não se trata de um dilema, face às carências e preferências de cada um. Existem vários tipos de valores, podendo uns, ser mais valiosos que os outros, dependendo do sujeito. Podemos evidenciar valores: a) De bens de subsistência ou materiais (água, pão, vestuário, etc.) b) De valor sentimental que atribuímos a um dado objecto (anel de noivado) c) Em termo de beleza (pessoa, pintura, paisagem) d) Das relações que mantemos (amizade, respeito) e) O valor da vida humana A importância dos valores A principal importância dos valores, que está inerente à experiência valorativa, é que o homem não consegue viver, sem valorar. Ou seja, a existência dos valores impossibilita a indiferença face a objectos, pessoas, ou situações. Juízos de facto ≠ Juízos de valor

Vejamos um exemplo: Dizer que uma chuva de estrelas é um fenómeno natural é um juízo de facto, visto que se trata de um acontecimento que está empiricamente comprovado que é provocado apenas pela natureza. No entanto, ao dizer que uma chuva de estrelas é um espectáculo lindíssimo já é um juízo de valor porque não pode ser classificado como verdadeiro ou falso nem se pode realizar nenhuma experiência que o comprove. Tipos de valores Os valores encontram-se colocados segundo uma ordem, proposta por Max Scheler, desde o mais valioso, até ao menos valioso. Este feito não se entra em concordância universal, porque o filósofo teve em conta os seus próprios valores. A tábua de valores de Max Scheler 1) Valores religiosos: santo/profano; divino/demoníaco; 2) Valores éticos ou morais: bom/mau; justo/injusto; 3) Valores estéticos: belo/feio; elegante/deselegante; 4) Valores lógicos: verdade/falsidade; evidente/provável; 5) Valores vitais: forte/fraco; são/enfermo; 6) Valores úteis: caro/barato; capaz/incapaz; adequado/inadequado. Características dos valores Polaridade – isto porque os valores apresentam-se em pólos opostos, como por exemplo, belo/feio, justo/injusto, belo/mau. Diversidade – a diversidade é uma das características dos valores porque é possível evidenciar a sua pluralidade nos diferentes tipos de valores. Hierarquização – os valores podem ser reconhecidos como mais importantes ou menos importantes, atendendo às carências e experiências de vida de cada um. Podem então ser escalonados por cada pessoa. Subjectividade – pode-se dizer que os valores são subjectivos porque cada pessoa sente a necessidade de reajustar a sua escala de valores em função das suas experiências e necessidades. Dita-se então que os valores dependem de pessoa para pessoa. Relatividade – os valores dizem-se relativos, no sentido de relativos ao homem, e às circunstâncias que nele actuam. Ou seja, um mesmo sujeito, estando num deserto sem quaisquer recursos ou em casa com acesso a água potável, o valor que ele daria à agua iria ser completamente diferente, isto porque actuou nele uma circunstância, neste caso espacial. Podemos evidenciar ainda, circunstâncias pessoais, sociais e culturais. Acerca dos valores, pode-se dizer ainda que não podem ser adquiridos racionalmente, mas sim, afectiva e emocionalmente, e não são propriedades dos objectos, ou seja, não estão contidos neles. Definição de valor Apesar de várias tentativas, por parte de filósofos, de definir valor, nenhuma delas é universalmente aceite, isto porque surgem perguntas às quais sobrevêm distintas respostas. Dentro das perguntas mais colocadas, destaca-se a que questiona se os valores serão objectivos ou subjectivos. É a propósito dessa questão que Johannes Hessen publicou a obra, Filosofia dos Valores, que apresentou uma síntese de três perspectivas distintas de encarar o valor: valor como uma vivência, como qualidade ou como ideia. A cada perspectiva encontra-se associada uma vertente filosófica diferente, apresentando cada uma delas, a sua definição de valor. 1º O Psicologismo é a vertente filosófica que encara o valor como uma vivência pessoal. De acordo com esta posição, os valores são subjectivos, isto significa que estes estão totalmente dependentes do sujeito. Assim, esta posição filosófica defende que os objectos não são desejados pelo seu valor ou por alguma qualidade específica, mas sim pelo significado que cada pessoa lhe atribui. Outra perspectiva filosófica que se aproxima do Psicologismo, é o Emotivismo. Esta teoria, desenvolvida por Charles Leslie Stevenson defende que os juízos de valor são, nem mais nem menos, que a exteriorização dos nossos sentimentos ou emoções, e que assim, não podem ser avaliados segundo a verdade ou a falsidade, distinguindo-os assim, dos juízos de facto, sobre os quais se pode reflectir criticamente. Ao defender a subjectividade dos valores, estas perspectivas defrontam algumas dificuldades: a primeira baseia-se na impossibilidade de aclarar a permanência dos valores na vida dos homens; uma segunda, que está relacionada com a primeira, é pelo facto de assim se inviabilizar a possibilidade de os diferentes indivíduos se entenderem acerca dos valores que aprovam. Assim, poderá colocar-se a seguinte questão, “Se os valores são totalmente subjectivos, como posso, por exemplo, provar a um defensor da pena de morte que ela corresponde a uma prática injusta?” 2º A perspectiva filosófica que encara o valor como uma qualidade é o Naturalismo. Esta posição, defende a existência dos valores como qualidades das coisas, ou seja, que estes são objectivos. Assim, segundo esta vertente filosófica, dita-se que, por exemplo, a beleza de uma pessoa encontra-se nela mesmo, e que cabe ao homem descobri-la. Segundo esta teoria, não é possível fazer a distinção entre um juízo de facto e um juízo de valor. Um exemplo, um sujeito afirma que uma determinada pintura é bela; adoptando a vertente filosófica do naturalismo, que diz que os valores encontram-se nos objectos, seria possível classificar a afirmação do sujeito como verdadeira ou falsa, dependendo dos valores que a pintura contivesse. Desta maneira erradicavam-se os juízos de valor, passando estes, a juízos de facto, podendo estes, serem sempre classificados como verdadeiros ou falsos. Esta perspectiva filosófica, tal como a anterior, depara-se com algumas dificuldades. Partindo do pressuposto que os valores são objectivos, esta vertente vê-se impossibilitada de explicar o contraste das opiniões dos indivíduos a propósito dos valores. Por exemplo, “se os valores são objectivos, por que será que nem todos encontramos a beleza numa mesma obra de arte?” 3º A vertente filosófica que encara o valor como uma ideia é o Ontologismo. Desta perspectiva, os valores existem em si mesmo, e são assim, independentes dos objectos reais, do espaço e do tempo em que nos encontramos. Pode-se dizer então, que os objectos estão dependentes dos valores para se tornarem valiosos ou não. Deste ponto de vista, os valores são imateriais, intemporais e imutáveis. Considerando Platão o representante mais antigo desta vertente filosófica, pode-se dizer que, para perceber o bem de uma acção, é necessário procurar as verdadeiras essências do bem, que se mantêm inalteráveis ao longo dos anos. Assim, esta perspectiva, dita que os valores não dependem do sujeito, nem existem em função dele. No entanto, também não é necessária qualquer relação com os objectos, já que os valores existem como um mundo à parte. Ao se considerar os valores como essências absolutas, independentes do sujeito, do espaço e do tempo em que se situam, surge um obstáculo na fundamentação da perspectiva. Será possível a existência de um mundo dos valores separado do mundo real e humano? Conclusão: Como se constatou, as diferentes vertentes filosóficas, encontram-se a favor ou da subjectividade ou da objectividade dos valores. Qualquer uma delas se depara com obstáculos, porque todas são, como afirmou Johannes Hessen, exclusivistas e unilaterais. Na tentativa de garantir uma saída para o problema, capaz de ultrapassar a oposição entre subjectivismo e objectivismo, Adolfo Sánchez Vázquez aponta uma série de características ou, como lhe chama, traços essenciais dos valores: Os valores não são entidades ideais ou irreais. Uma vez que os valores não constituem um mundo à parte, estes são apenas propriedades dos objectos. Esses valores apenas se podem exteriorizar através das propriedades reais (naturais ou físicas) que constituem o objecto. Ex: Aquele caderno cor-de-laranja é mesmo giro. Teve de se basear no facto do caderno ser cor-de-laranja. As propriedades reais que sustentam o valor só são valiosas potencialmente. Para estas se converterem em propriedades valiosas efectivas, é indispensável que o objecto se encontre em relação com o homem, com os seus interesses e necessidades. O problema da natureza dos valores

Vejamos agora a relação existente entre estes conceitos: Se uma pessoa, defensora da objectividade dos valores, que considera uma mulher bela, está, indirectamente, a apoiar a absolutividade pois, se se aceita que a beleza se encontra na mulher, todos a acharão bela. Deste modo, possuindo a mulher o valor da beleza, esta permanecerá bela ao longo tempo, (perenidade). Por outro lado, um indivíduo que considere uma acção injusta, e sendo defensor da subjectividade dos valores, está a admitir que os valores estão dependentes do sujeito, variando então, consoante o mesmo, (relatividade). Isso significa, indirectamente que estes vão sofrer alterações ao longo do tempo, acompanhando a evolução do homem, (historicidade). Pode-se concluir então, que ao apoiar qualquer um dos conceitos mencionados, estar-se-á também a apoiar, indirectamente outros dois conceitos que lhes estão associados. Diferentes critérios valorativos Quando um determinado sujeito hierarquiza os seus valores, ele baseia-se sempre em algo, relacionado com vivências pessoais, necessidades ou contexto social e cultural. As nossas valorações, não são, portanto, aleatórias, fazem-se mediante critérios. Pode-se entender por critério valorativo, uma condição que serve de base à valoração e que permite distinguir as coisas valiosas das não valiosas e discernir, de entre as valiosas, as que são mais importantes das que são menos. Podem-se considerar diferentes tipos de critérios. Estes exercem-se ao nível: a)Pessoal – inerentes à esfera íntima de cada sujeito. Ex: gostar mais do verão do que o inverno b)Social – se consideramos o sujeito como um ser que habita uma sociedade, este é influenciado pelos seus costumes, tradições e padrões. Ex: apesar de eu não gostar de andar de chapéu, ando só porque está na moda. c)Universal – se reconhecermos o sujeito como um cidadão do planeta, este é influenciado por acções que uma pessoa responsável deve fazer, como, proteger o ambiente, e ter em conta a sustentabilidade da Terra. Ex: Apesar de ser mais rápido andar de carro, vou a pé para não poluir o ambiente. Critérios transubjectivos São critérios que ultrapassam as barreiras do individual e colectivo. São eles: . A Humanidade – este critério está inerente ao respeito pela dignidade humana, e pode ainda ser entendido como um conjunto de direitos fundamentais, sendo, a sua efectivação, a declaração dos Direitos Humanos. . O Diálogo – o diálogo entre culturas, indivíduos, ou comunidades, é considerado como um meio de humanização por excelência. Através do diálogo, evitam-se guerras e revoluções, discutindo aquilo que é desejável e indesejável para cada uma das vertentes . A Vida no Planeta – este critério está relacionado com questões ambientais, ao respeito pela vida de todos os seres, e também da sustentabilidade da Terra. Este critério valoriza, portanto, o que fazemos para preservar a natureza, e reprova aquilo que fazemos para a destruir. A dimensão social e cultural dos valores Socialização: Processo de integração de um indivíduo num grupo social a que pertence pela aprendizagem de regras, costumes, hábitos, etc. Este processo inicia-se com o nascimento e prolonga-se com a vida de cada indivíduo. Numa primeira fase, neste processo predomina a imitação e imposição, (ex1: se não lavares as mãos, não comes; ex2: imitar o irmão a saltar. – acções passíveis de ser observáveis em crianças). De seguida, procede-se o relacionamento entre crianças; são exemplos: aprendizagem da partilha e da divisão de objectos pessoais, nomeadamente, brinquedos. Numa outra fase, predomina a instrução de novas práticas e o seu aprofundamento, que se inicia com a entrada na escola primária. Quando o indivíduo entra na escola secundária, tem agora tendência para tentar fazer o que é suposto que se faça segundo a sociedade em que estão inseridos. Nessa fase fortalecem-se as relações interpessoais, (ex: melhor amigo e melhor amiga). De seguida advém a última fase, que se inicia por volta dos 18 anos e que se prolonga até ao fim da vida do sujeito. É a fase de cristalização, que é quando as pessoas se começam a tornar retrógradas, tendo os seus conceitos adquiridos e consolidados, não aceitando normas diferentes. Socialização → Cultura (valores) Cultura . Conjunto de bens imateriais/espirituais (ex: arte, literatura, leis.) . Conjunto de bens materiais (ex: objectos criados pelo ser humano, como livros, máquinas, etc. formas de vestir, forma de trabalho, maneira como se ocupa os tempos livres, etc.) Mas porque é que o Homem começou a produzir cultura? O Homem começou a produzir cultura por necessidade de adaptação que lhe veio permitir ultrapassar as suas deficiências físico-biológicas. Ex: protegermo-nos com pelos para combater o frio As necessidades também podem ser de conforto e facilidade. Ex: máquinas de lavar; casas inteligentes. Poderá a evolução das culturas ser responsável por uma possível aniquilação da humanidade? Aniquilação não. Apenas iremos sofrer algumas alterações nas nossas capacidades face às necessidades que sentimos, segundo a nossa sociedade. Por exemplo, antigamente era privilegiada a capacidade física para a mão-de-obra, enquanto hoje em dia se valoriza mais a capacidade mental. Função da cultura . Identificação social . Adaptação social . Homogeneidade de comportamentos/ coesão social Herança cultural A herança cultural define-nos a partir do grupo ou sociedade a que pertencemos. Do ponto de vista do filósofo Taylor, o conceito de identidade é inseparável do de cultura porque cada sujeito é identificável através da sua cultura. Isso significa então, que aquilo que nós somos não pode conceber-se sem termos em conta a nossa vida inserida num determinado contexto cultural. Características da cultura . É aprendida – processo de transmissão de geração em geração . É simbólica – forma de comunicação dos indivíduos . Domina a natureza – cada necessidade biológica é expressa de forma diferente conforme a cultura . É geral e específica – todos os homens a têm, mas vivem-na de modo próprio . Abarca o todo – língua, normas, regras, padrões de comportamento, sabedorias, conhecimentos, etc. . É partilhada – não se pode separar sociedade e cultura; é própria dos indivíduos organizados em grupo . É adaptante e desadaptante – o homem adapta-se à natureza graças à cultura, mas também por efeito dessa mesma cultura pode correr riscos. Ex: invenção dos carros – mais poluição. As sociedades actuais e os valores Multiculturalidade ou diversidade cultural – pluralidade de grupos sociais, consoante a época e espaço geográfico em que se inserem. Estas diferenças tiveram origem nas condições ambientais, nos recursos naturais à disposição e ao modo como as pessoas se ligam umas com as outras. A sua existência é um dado inquestionável. Ninguém pode afirmar que somos todos iguais, obviamente. Como já foi referido, a nossa cultura está dependente do contexto espacial e temporal em que estamos inseridos. Esta realidade é passível de ser observável/evidenciada por exemplo em grandes cidades, onde se podem ver indivíduos de diferentes culturas, no mesmo seio de uma sociedade. O que pode acontecer quando duas culturas se juntam? . Fenómenos de miscigenação 1º - Destruição de uma cultura (genocídio)

Dominação de uma cultura sobre outra. Ex: Segunda Guerra Mundial 2º - Mistura de culturas (fenómeno mais comum)

Dá-se a mistura de costumes. Ex: comida chinesa em Portugal 3º - Mistura de culturas por proximidade geográfica (fronteiras) Ex: Homogeneidade de costumes desses locais em relação à sua cultura do resto do país, nomeadamente a fronteira do norte de Portugal com o sul de Espanha. Face a esta diversidade cultural, surgem três perspectivas filosóficas distintas, são elas: a) O Etnocentrismo b) O Relativismo Cultura c) A Interculturalidade Etnocentrismo Entendido como a tendência para superiorizarmos os nossos valores, princípios e padrões de comportamento em relação à maneira de como as coisas devem ser feitas. Está inerente a esta vertente, então, a imposição. Esta perspectiva promove a assimilação de culturas. Analogia: sopa de legumes bem triturada Consequências: Racismo, xenofobia, patriotismo e homogeneidade de comportamentos. Exemplo: Nazismo Relativismo Cultural Perspectiva filosófica que defende que, face à diversidade cultural, devemos assumir este dado como inquestionável, defendendo a necessidade de se respeitarem as diferenças entre as diversas culturas. Esta teoria baseia-se numa ideia principal; é ela, evitar toda a postura etnocentrista que possa levar à afirmação da supremacia de uma só cultura, não admitindo então a existência de valores absolutos. Esta vertente apela à coesão social e à tolerância. Tolerância que, neste contexto, significa conviver pacificamente com os outros, respeitando as suas diferenças. Esta tolerância pode ser considerada com passividade ou mera simpatia face ao outro. Analogia: Salada russa Consequências: Promove a separação de culturas, (formação de guetos, etc.) Limites do Relativismo: Esta vertente depara-se com algumas objecções, são elas: a) Pode conduzir ao conformismo - Atitude de aceitação. Perdemos os nossos gostos e preferências, ou seja, perdemos os nossos próprios valores. b) A maioria nem sempre tem razão (ex: Segunda Guerra Mundial) - Baseada na ideia de que, segundo o relativismo, a maioria é que decide o que está correcto e não. c) O relativismo cultural pode conduzir à intolerância - Podemos aceitar uma coisa que para nós era, ou já foi, inaceitável, porque a maioria o faz. d) O relativismo cultural radical (exagerado), impede o progresso das culturas, e por sua vez, da Humanidade. Isto porque esta vertente não promove o entendimento e contacto entre culturas, mas sim a sua separação. Interculturalidade Esta vertente tem como ideias base, a promoção do diálogo intercultural, a cooperação solidária e a defesa da dignidade humana, sendo estes princípios universais. Esta perspectiva, tal como o relativismo, assume a diversidade cultural como um dado inquestionável. Face a esta diferença, esta teoria acredita haver a existência de uma ligação entre todas as diferentes culturas. Esse vínculo entre elas, terá como origem, o conjunto de valores assumidos como universais e inquestionáveis. Esse conjunto de valores é baseado nos direitos humanos. Deste modo, esta vertente promove o contacto entre as diferentes culturas porque parte do pressuposto que é possível a compreensão entre si, prevenindo então, conflitos entre elas. Promove ainda a integração e interacção entre culturas através do diálogo, na medida em que estas se enriqueçam mutuamente. Esta teoria aposta na educação de valores universais Analogia: prato com elementos equilibrados e bem conjugados Esta perspectiva apela ao diálogo autêntico entre culturas. Diálogo – deve ter em vista a verdade, promovendo a humanização. Segundo Tischner, o diálogo nasceu de uma premissa, “…nem tu nem eu podemos conhecer a verdade sobre nós se permanecermos distanciados, fechados entre as paredes dos nossos medos; …”. O filósofo admite a existência do diálogo autêntico como indispensável para o conhecimento da verdade. Atitude da Filósofa Monique face à diversidade cultural A filósofa é contra o relativismo. Mais propriamente, contra a ideia que cada cultura tenha os seus próprios valores, normas e padrões de comportamento. Por outro lado, também defende que não se pode considerar uma única concepção moral válida para toda a Terra. A posposta da filósofa relativamente à diversidade cultural, é que deve existir um conjunto de valores universais aceites por todos, sendo estes passíveis de serem expressos de diferentes maneiras, dependendo de cada cultura. Apoia então, como lhe chamou, a universalidade posta em contexto. A dimensão da acção humana e dos valores O que são seres sociais? Um ser social apenas existe com a experiência social, ou seja, se estiver integrado numa sociedade. Para que exista esta integração deve haver uma adequação dos seus comportamentos individuais em relação aos comportamentos de todos. Para tal, o ser social deve agir segundo normas e leis. Averiguemos diferenças entre estes dois conceitos:

Dentro das normas, podemos evidenciar dois tipos, as normas sociais e normas morais. Normas sociais: são aquelas que têm como função orientar as nossas acções com a finalidade da sua integração numa sociedade. Ex: Andar vestido com roupa de marca e num bom carro. Normas morais: são regras de comportamento adoptadas em sociedade que visam perseguir os valores do bem, justiça, dignidade, liberdade, etc. Permitindo aos indivíduos distinguir uma boa acção de uma má acção. Ex: Não roubar Se repararmos, a norma “Não roubar”, é simultaneamente uma norma moral e uma norma jurídica, isto porque a lei assume o roubo como um crime. Não obstante, a moralidade não tem de corresponder à legalidade. Analisemos um exemplo: Pena de morte Em alguns países a pena de morte é legal. Assim, o acto de a aceitar e defender pode equivaler a uma norma jurídica, mas não corresponde necessariamente a uma norma moral. Agir moral . Conjunto dos nossos comportamento que resultam do cumprimento das normas morais e que se prendem com valores como o de justiça, liberdade, bem, etc. . Cumprimento da norma, tendo o agente a intenção de a realizar. Distinção entre ética e moral Moral corresponde aos códigos e juízos estabelecidos pela cultura, que influenciam as acções humanas, no sentido em que estas sejam orientadas por normas que se debrucem sobre a questão «que devo, como Homem, fazer?» A moral nasceu com a humanidade visto que está relacionada com a cultura. Por outro lado, a ética nasceu com a filosofia, já que é como um segundo nível reflectivo acerca de juízos, códigos e acções morais já existentes. Deste modo, é de domínio teórico porque não é praticável. Caracterização da moral e da ética Moral: . Carácter normativo – impõe normas .Carácter prescritivo – porque nos indica o que fazer em situações concretas . Carácter prático – porque está inerente ao nosso dia a dia e pode então, ser praticável. Ética: . A grande função da ética é compreender a acção moral, reflectindo sobre a mesma. Pode-se concluir então que a moral é de domínio prático, enquanto a ética é de domínio teórico. Dimensão pessoal e social da ética “O si mesmo e o outro – pessoa como sujeito moral” Comecemos por definir o que é um ser moral… Pessoa moral – ser uma pessoa moral, implica possuir consciência moral, que é o que nos permite distinguir o bem do mal e agir em conformidade pelo código moral instituído da sua sociedade. A consciência moral pode ser considerada uma propriedade que se desenvolve ao longo da vida humana, resultado da interacção com o outros (família, escola, amigos, trabalho…). Porém, o ser moral, como agente livre que é, tem a capacidade de optar por obedecer ou não à consciência moral, tal como enfrentar as respectivas consequências, já que também se trata de um sujeito responsável. Eis as consequências: Obediência à consciência moral – consciência tranquila; / Não obediência à consciência moral – consciência pesada. Consideremos o exemplo: gritar numa igreja. Tal acção é justificável a uma criança ou a um “tolinho”, porém, se evidenciarmos uma pessoa adulta perfeitamente saudável a fazê-lo, iremos considerar essa acção como incorrecta. Mas porque? A razão pela qual justificamos essa acção à criança e ao “tolinho” é pelo facto de ambos não possuírem consciência moral. O adulto saudável, já possuí consciência moral, logo tem a capacidade de distinguir o bem do mal, o que torna a sua acção incorrecta. Daqui podemos concluir que, apesar de todos sermos humanos (mesma espécie), nem todos somos pessoas morais. Características da pessoa moral . Como já foi dito, tem que possuir consciência moral, logo, tem de ser capaz de distinguir o bem do mal; . O agente tem de ser livre; . O agente tem de ser digno; . O agente tem de ser responsável pelas suas acções (responsabilizar-se pelas consequências); . O agente tem de ser singular (individualidade); . O agente tem de ser autónomo (está relacionado com a liberdade); . O agente tem que estar aberto ao outro (disponibilidade de aceitação das acções dos outros – igualdade). Acto moral Deste modo, já estamos aptos a definir acto moral . Acção realizada por uma pessoa moral É tão simples quanto isto. Mas não podemos esquecer tudo o que está para trás (definição de consciência moral e pessoa moral) O si mesmo e o outro: o egoísmo psicológico e egoísmo ético Face à questão «Porque é que somos seres morais?» emergem duas perspectivas filosóficas explicativas distintas, o egoísmo psicológico e o egoísmo ético. Estas vertentes não se suportam uma à outra, nem se complementam, por isso, não é inconsistente apoiar ambas as teorias ou apenas uma. Atentemos então, no Egoísmo Psicológico: Definição O egoísmo psicológico é uma perspectiva descritiva, segundo a qual agimos sempre unicamente em função daquilo que julgamos ser do nosso interesse. São exemplos desse tipo de acções, por perfume (neste caso com o intuito de cheirar bem), e usar roupa que esteja na moda (agora com a finalidade de socializar). Como já foi dito, este teoria diz-se descritiva; isso deve-se ao facto desta procurar caracterizar o que realmente motiva os seres humanos, não avaliando essas motivações como certas ou erradas. Argumentos Dois argumentos a favor do egoísmo psicológico: 1-Quando agimos voluntariamente, fazemos sempre aquilo que mais desejamos. Por isso, somos todos egoístas. 2-Sempre que fazemos bem aos outros, isso dá-nos prazer. Por isso, só fazemos bem aos outros para sentirmos prazer. Ora, isso é o mesmo que dizer que somos todos egoístas.

Deste modo, aos olhos de um defensor do egoísmo psicológico, qualquer acto aparentemente altruísta esconde um motivo egoísta. Consideremos um exemplo: Caso uma pessoa salve heroicamente uma criança de se afogar no mar, arriscando a sua própria vida, segundo o egoísmo psicológico, essa acção foi resultado de uma motivação egoísta, que neste caso era parecer corajoso aos olhos dos outros Críticas Porém, em ambos os argumentos, a premissa não sustenta a conclusão. O que nos vai remeter para as críticas. Face ao primeiro argumento, podemos levantar a seguinte questão, “Então e nas situações em que fazemos coisas que não queremos porque são um meio necessário para um fim que queremos atingir?” É exemplo destas situações tomar xarope; alguns deles têm um sabor desagradável, mas apesar disso, as pessoas tomam-no à mesma porque sabem que lhes vai fazer bem. Relativamente ao segundo argumento, emergem perguntas como, “Então e quando alguém faz alguma coisa contra a sua vontade?” Este tipo de situações são comuns, e portanto, passíveis de serem observadas no nosso quotidiano. Um exemplo possível é apostar dinheiro. Em caso de derrota, o perdedor sente-se obrigado em cumprir a aposta, apesar de isso ir contra a sua vontade. Atentemos então, no Egoísmo Ético: Definição O egoísmo ético diz como devemos comportar-nos; nesse sentido, é uma teoria normativa. Para esta vertente, o nosso único dever primitivo é fazer o melhor para nós mesmos. Assim, esta perspectiva considera o interesse próprio como um princípio moral fundamental. Deste modo, aos olhos de um egoísta ético, uma pessoa que ajuda os outros ou renuncia fazer o que realmente quer, é no fundo a promoção do seu interesse próprio que o move. Argumentos O argumento mais forte a favor do egoísmo ético é que este aceita a moralidade de senso comum e retira a partir daí a conclusão surpreendente de que essa é a melhor maneira de satisfazer o nosso interesse próprio. Formulação do argumento: 1.Se não fizermos mal aos outros, as pessoas não vão querer prejudicar-nos e poderão até fazermos favores quando precisarmos. Logo, não fazer mal aos outros serve para nosso interesse próprio. 2.Se dissermos a verdade aos outros, teremos uma boa reputação e as pessoas confiarão em nós quando precisarmos que elas sejam sinceras connosco. Logo, dizer a verdade aos outros serve o nosso interesse próprio. 3.Se cumprirmos as promessas que fazemos aos outros, podemos esperar que os outros cumpram as promessas que nos fazem em acordos que nos beneficiam. Logo, cumprir as promessas que fazemos aos outros, serve o nosso interesse próprio. Regra de Ouro Este argumento remete-nos para a regra de ouro. Esta diz-nos o seguinte: “Faz aos outros aquilo que gostarias que eles te fizessem a ti.” Agora, a versão da mesma regra, à maneira do egoísta ético: “Ajuda os outros para que eles te ajudem a prosseguir o teu interesse próprio.” Críticas Segundo o egoísmo ético, o princípio fundamental é o interesse próprio. Isto pressupõe que o egoísta ético encontra diferenças relevantes entre ele próprio e todos os outros. Deste modo, surgem perguntas como: a)Qual é afinal a diferença entre mim e todos os outros que justifica colocar-me a mim mesmo numa categoria especial? b)Serei mais inteligente? c)Em resumo, o que me torna especial? Algumas diferenças, como as raciais, culturais ou sociais, são inquestionáveis. Porém, a pergunta é, serão essas diferenças relevantes ao ponto de justificarem, as diferentes formas de tratamento? Se tentarmos dar uma resposta, ela terá de ser negativa porque não há diferenças factuais relevantes entre os seres humanos que justifiquem uma diferença de tratamento. É esta tomada de consciência, de que estamos em plano de igualdade uns com os outros, que constitui a razão mais profunda pela qual a nossa moralidade deve incluir algum reconhecimento das necessidades dos outros, e a razão pela qual, portanto, o egoísmo ético fracassa enquanto teoria moral O outro e as instituições O ser humano é um ser social. Como já foi referido anteriormente, a socialização começa com o nascimento e apenas acaba com a morte. É através da socialização que o ser humano se desenvolve psicossocioculturalmente; A teia de relações que é proporcionada a cada indivíduo pela sua sociedade é que lhe garante um conjunto de meios que permitem não apenas sobreviver como ser biológico, mas também, fundamentalmente, construir-se como ser integralmente humano. São variadíssimas as situações do quotidiano em que é evidenciada a necessidade que o ser humano tem dos outros. Ex1: ao longo das nossas vidas, temos sempre o suporte da nossa família (sendo indispensável à nascença, e tornando-se cada vez mais dispensável ao longo da vida do indivíduo). Ex2: quando estamos doente, vamos ao hospital Ex3: quando precisamos de falar com alguém sobre algo que nos está a incomodar falamos com um amigo Ex4: quando somos confrontados com situações de perigo, devemos contactar a polícia Existem inúmeros exemplos de situações em que necessitamos dos outros. No entanto, as relações com os outros nem sempre são pacíficas. Vejamos com alguns dos exemplos anteriores; na nossa relação com a família, pode haver conflitos por diferentes motivos, tal como com amigos e médicos. Isto demonstra que apesar de precisarmos dessas pessoas, eles, como nós, têm os seus próprios pontos de vista e os seus próprios interesses, os quais podem colidir com os nossos. Nestas situações, devido à existência de regras e/ou da autoridade de um do sujeito, os conflitos são resolvidos. Considerando o exemplo da relação aluno-professor; decerto já aconteceu um aluno discutir com um professor por achar que foi avaliado injustamente ou por outro motivo qualquer; no entanto, aqui prevalece a autoridade que o professor tem sobre o aluno, sendo este obrigado a obedecer ao professor. Deste modo, a existência de regras, normas e leis, têm a função de garantir o bem de todos! As instituições Existem pela necessidade colectiva de nos organizarmos em sociedade. Uma instituição é, assim, uma organização ou mecanismo social que controla o funcionamento da sociedade e dos indivíduos. Estas instituições têm sempre objectos sociais, ou seja, satisfazer as necessidades da sociedade. Exemplos: Escolas, universidades, partidos políticos, museus, empresas, etc. Para viver numa sociedade organizada, o ser humana tem a necessidade de desenvolver a consciência cívica, isto é, ter noção de que as suas acções individuais interferem com a vida dos outros, pelo que deve orientá-las em função da melhoria da qualidade de vida da sociedade em geral. Deste modo, são considerados actos não cívicos como: Ligar para o 112 por brincadeira; . Deitar lixo para o chão; . Maltratar os jardins públicos; . Sujar as praias; . Riscar as mesas da escola; . etc. Trata-se de actos não cívicos porque, para além de desrespeitarem normas sociais, perturbam os outros. Por outro lado, acções que revelam consciência cívica, quando movidas por razões altruístas, são, por exemplo: . Fazer donativos para instituições de apoio aos mais desfavorecidos; . Participar em acções de voluntariado em instituições como lares de terceira idade, orfanatos, etc. . etc. Comportamentos humanos (em sociedade) . Correctos (cívicos) – correspondem às acções permitidas, que se subdividem em obrigatórias e livres. É a responsabilidade legal (heteronomia da vontade) que nos leva ao cumprimento ou não das acções correctas, permitidas e obrigatórias. Ex: não fazer barulho à noite; É a responsabilidade moral (autonomia da vontade) que nos leva à realização das acções correctas, permitidas e livres. Ex: reciclagem; . Incorrectos (não cívicos) – são proibidos (pela lei, pela sociedade ou pela consciência). A necessidade de fundamentação da moral Pode-se considerar o seguinte ponto de partida: . O que é que faz com que uma acção seja boa? . Ela é boa porque, uma fez realizada, promove o bem de alguém? . Ou será que é boa em si mesma, independentemente do bem que posso promover? Face a estas questões, coexistem duas vertentes filosóficas explicativas. A primeira é de Stuart Mill, intitula-se Utilitarismo e corresponde a uma ética teleológica ou consequencialista. A segunda foi desenvolvida por Immanuel Kant e está inerente a uma ética deontológica. Antes de partirmos para a definição e caracterização detalhada de cada uma das teorias, é pertinente distingui-las etimologicamente. Ética teleológica ou consequencialista (Utilitarismo) – telos: fim; / Ética deontológica (Kant) – deon: dever. Comecemos por analisar a Filosofia moral utilitarista de Stuart Mill É a doutrina filosófica que avalia a moralidade das acções pelas vantagens ou desvantagens que provocam nos outros. Deste modo, o que permite definir se uma acção é boa ou má, são as suas consequências. Esta definição vai então ao encontro com a definição etimológica, que nos remete para o “fim”. Ou seja, é o “fim das acções” – consequências – que nos permite avaliar a moralidade das nossas acções. Neste sentido, e considerando o exemplo da mentira, para uma Utilitarista, mentir pode, no limite, justificar-se em função das consequências (caso estas sejam positivas e provoquem felicidade aos outros) Felicidade entende-se por estado de prazer e ausência de dor ou sofrimento No mesmo modo, todas as acções que originem sofrimento ou privação de prazer ao outro são consideradas imorais, segundo um utilitarista. Isto vai encontro com o nome da própria teoria (Utilitarismo), que é derivado da palavra «útil». Esta teoria é útil na medida em que promove felicidade e renega infelicidade, o que é favorável a todos. Será esta teoria capaz de resolver conflitos? Então e se estivermos obrigados a escolher entre duas acções que provoquem ambas felicidade aos outros? Por qual devemos optar? Jeremy Bentham disse que era possível calcular-se o grau de felicidade entre diferentes acções, e determinar assim, qual da acção é a mais útil. Este grau de felicidade baseia-se em dois critérios, a intensidade, e a duração da felicidade. Quanto mais intenso e duradouro forem os prazeres associados a uma dada acção, tanto mais útil ela será. Distinção fundamental: prazeres inferiores e prazeres superiores Os prazeres inferiores são aqueles associados ao corpo – provenientes das sensações. Ex: satisfação corporal; conforto corporal Os prazeres superiores são aqueles inerentes ao espírito – provenientes da nossa mente. Ex: inteligência, dignidade, honradez, nobreza, etc. Tendo em conta a sua qualidade, segundo um utilitarista, os segundos são preferíveis aos primeiros porque são aqueles que promovem a verdadeira realização do ser humano. Daqui se pode dizer, «Mais vale ser um ser humano insatisfeito do que um porco insatisfeito». Depois disto, podemos concluir acerca de duas ideias bases desta corrente filosófica: . As boas acções não são aquelas que promovem consequências positivas para o agente, mas sim aquelas que promovem para todos; . Aquele que usufrui dos mais alto prazeres espirituais não poderá senão desejar o bem-estar comum, onde se inclui a felicidade do outro. Atentemos agora numa crítica ao Utilitarismo, e a respectiva resposta do utilitarista Stuart Mill Coloca-se a seguinte questão «Como se pode explicar que o indivíduo escolha agir de acordo com o princípio da máxima felicidade para o maior número de pessoas?» Resposta de Stuart Mill . Existe em todo o ser humano um sentido social. Isto é, um sentimento natural em ajudar os outros. Este sentimento pode estar envolvido de forma e intensidades diferentes, consoante o grau de desenvolvimento espiritual em que o indivíduo de encontra. Este sentimento também pode ser designado com sentimento moral de humanidade ou de simpatia social. . O cumprimento deste sentimento não está inerente a qualquer tipo de lei ou obrigação. Trata-se então de um sentimento espontâneo que se adquire naturalmente. Outras críticas (estas são sem resposta) A mais forte crítica ao Utilitarismo é que, segundo esta teoria, as consequências é que determinam a moralidade das acções. Deste modo, podemos vir a justificar acções que habitualmente são imorais. Pode servir como exemplo a mentira; segundo esta vertente, mentir, que é um acto considerado habitualmente incorrecto, pode ser justificável pelas suas consequências. Outra crítica apontada a esta teoria é que nem sempre é possível calcular a felicidade. Temos como exemplo a segunda guerra mundial. Era bastante complicado calcular a intensidade e duração da felicidade dos nazis e não-nazis e assim determinar a melhor solução. A última crítica ao Utilitarismo é que há uma incompatibilidade dos seus princípios com a ideia de justiça. Ex: Um criminoso, que assaltou imensas lojas, estava a provocar medo numa dada cidade. Os habitantes pediam inquietamente que ele fosse parado pelas autoridades. Dias depois, o criminoso foi apanhado. O mais correcto e justo a fazer era levá-lo a tribunal. Porém, se ele fosse condenado à pena de morte, segundo um utilitarista, resultaria num maior grau de felicidade tendo em conta perspectivas futuras, na medida em que outros criminosos ficariam assustados com o que tinha acontecido ao assaltante, e deixassem eles de cometer o crime, provocando assim, um maior número de felicidade. Assim, segundo o utilitarismo, considera-se moralmente correcto sacrificar uma vida humana. A Filosofia Moral Kantiana Ao contrário das éticas consequencialista, que atribuem um peso determinante às consequências das acções na avaliação moral das mesmas, a ética deontológica de Kant pensa que o cumprimento das regras e normas sociais, segundo o que julgamos ser do nosso dever, é o ponto-chave para a justificação da moralidade. Tal como na doutrina anteriormente analisada, a definição etimológica vai ao encontro com a definição apresentada. (deon: dever). Kant considera que a vontade do ser humano está dependente de dois critérios; são eles, a razão e a sensibilidade. A sensibilidade está relacionada com os prazeres imediatos, sensações, etc. A razão está inerente à boa vontade, que implica a intenção pura, que por sua vez, nos remete para o puro respeito ao dever. (Acções com intenção pura, são aquelas que são desinteressadas e livres de inclinações sensíveis). Dentro destes critérios (sensibilidade e razão), Kant desvaloriza a sensibilidade porque vai ao encontro com a vontade instantânea e não com a intenção pura. Logo, acções orientadas segundo a sensibilidade, não podem ser consideradas moralmente correctas. Por outro lado, acções realizadas segundo a razão, são consideradas moralmente correctas. Deste modo, segundo Kant, uma acção apenas é considerada válida se o agente a realizou unicamente por puro respeito ao dever, mediante uma intenção pura. Assim, consideremos alguns exemplos: . Ajudei aquela idosa a transportar o caixote porque queria parecer simpático à frente da minha namorada. Segundo Kant, esta acção é considerada imoral. Isto devido ao facto de não ter sido realizada por puro respeito ao dever e de ter sido interessada. . Ajudei aquela idosa a transportar o caixote porque achei que o devia fazer. Segundo Kant, a acção é moral. Isto porque o agente a realizou por puro respeito ao dever, livre de inclinações sensíveis. Diferentes tipos de acções segundo Kant Acções: . Contrárias ao dever – (ex: mentir, roubar, etc.) – estas acções são imorais e/ou ilegais e surgem sempre por inclinações sensíveis. . Conforme o dever: - Obedecem à lei mas são movidas por inclinações sensíveis. (ex: ficar com a mousse na fila de uma cantina, quando temos uma criança com tanta fome como nós e com igual vontade de comer a mousse como nós. (simplesmente ficamos com ela porque nos apetece comê-la) – estas acções são legais. - Obedecem à lei mas são desinteressadas e imparciais. Resultam do puro respeito ao dever. (ex: usando o mesmo exemplo, o da mousse; caso o agente deixasse a mousse para a criança que estás atrás de si, apenas por achar que é o que deve fazer, então seria uma acção moral.) Imperativo Um imperativo é um princípio ou mandamento que ordena determinada acção. Kant distingue dois tipos de imperativos: . Imperativo hipotético . Imperativo categórico O imperativo hipotético ordena que se cumpra determinada acção com um único objectivo; atingir um fim. Deste modo, as nossas intenções são movidas pela finalidade. Ex: se queres ter boas notas, estuda mais. O imperativo categórico é um mandamento que nos indica universalmente a forma como proceder/agir. Deste modo: . Não indica quais aos meios a utilizar; . Não diz respeito às consequências ou fins da acção; . Diz-nos para agir em função dos princípios de que derivam as nossas próprias acções. O imperativo categórico não nos diz o que fazer em situações concretas, mas sim o que fazer em todas as nossas acções, de modo absoluto e incondicionado. Formulações do imperativo categórico 1ª Formulação «Age unicamente de acordo com a máxima que te faça simultaneamente desejar a sua transformação em lei universal» Assim define-se a primeira exigência da lei moral: para saber se estamos a agir bem ou não, em primeiro lugar, devemos perguntar-nos se a máxima que nos levou a agir de determinada forma poderá ou não converter-se numa lei universal, podendo qualquer ser humano, em circunstâncias semelhantes, adoptá-la. 2ª Formulação «Age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim, e nunca como um meio» Deste modo, o ser humano deve ser reconhecido, enquanto pessoa, como um fim em si mesmo, e nunca como um meio. Assim, é respeitada a dignidade humana. Deste modo, Kant considera o ser humano livre e autónomo. É autónomo porque as suas acções não dependem em nada do exterior, mas sim do interior. É livre quando a sua vontade se submete às leis da razão. Críticas à moral Kantiana Na moral de Kant, é criticado o seu rigor formal e o seu carácter absoluto, afirmando que isso nos afasta do contexto real e diverso em que as acções se desenvolvem, já que a validade das nossas acções, segundo Kant, devem ser princípios universais, e não específicos. Outra crítica apontada à moral kantiana, e que está relacionada com o facto de esta possuir um rigor formal e um carácter absoluto, é que por vezes é muito difícil saber como aplicar a forma do dever em determinadas circunstâncias. Exemplo: Segunda Guerra Mundial Pescadores a transportar judeus; Precisam de mentir acerca de quem estão a transportar para obterem passagem. Se disserem a verdade, são todos executados (não há mais alternativas). Assumindo os imperativos categóricos: «É errado mentir» e «É errado permitir o homicídio de pessoas inocentes», Os pescadores terão obrigatoriamente de violar um dos imperativos. Como a moral kantiana proíbe ambos, então dita-se que é incoerente.

Outros Trabalhos Relacionados

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||